今月のひとこと 2025年 10月1日号

巨額契約の衝撃 オラクルとオープンAIの45兆円契約

以前に、ソフトバンクの孫正義氏が「Stargate」構想で80兆円規模の投資を検討しているという話がありました。その時はあまりにも巨額で、現実感が薄く、にわかには信じがたいものでした。

ところが今回、オラクルとオープンAIの間で「5年間で45兆円のクラウド契約」が締結されたというニュースが飛び込んできました。 これは日本の国家予算レベルの数字であり、衝撃を受けました。 「いったいどうやってこの契約金額を回収していくのか?」「果たして本当に採算が合うのか?」といった疑問が頭に浮かびます。

投資の金額感覚

1990年頃、アメリカで投資の話をしていた際、一声で「3億円」「5億円」といった金額が飛び交っていました。当時の私にとっても十分に大きな数字でしたが、実際に投資したこともあります。 その後2000年頃のITバブル期には、同じような会話が「20億円」に跳ね上がり、桁が変わっていて、もう参加できなくなりました。

そして現在では、兆円単位の投資話が当たり前のように語られています。1兆円や2兆円といった額はもはや珍しくなく、「20兆円」「30兆円」といった話までちらほらと現れるようになりました。貨幣価値が変わったというより、むしろ産業や市場の規模が指数関数的に膨張しているように思えます。

データセンターと電力 ― 4.5ギガワットの壁

今回のオラクルとオープンAIの契約はクラウド利用契約です。つまりオラクルが大規模データセンターを準備し、その利用料をオープンAIが支払うという形になるでしょう。

5年間で45兆円ということは、単純計算すれば年9兆円規模。さらにそれを運用して利益を出すためには、その10倍近い90兆円規模の売り上げを目指す必要があると考えると、桁違いの世界です。

そして忘れてはならないのが電力需要です。オープンAIのモデル訓練や推論サービスをフル稼働させると、必要な電力は約4.5ギガワットに達すると見積もられています。これはアメリカの一般家庭に換算すると約400万戸が消費する電力に匹敵します。 ちなみに原発1基は大体1ギガと思っておけば大丈夫です。

こうなると、ただ既存の送電網に頼るだけでは不十分です。各データセンターの敷地内に小型モジュール型原子炉(SMR)を設置して自家発電する構想が真剣に検討されるのも頷けます。ただし現実には短期的な導入は難しく、当面は天然ガスなどによる火力発電所を隣接地に建設して対応する、というプランが有力視されています。

これまでの最大契約

「巨額契約」というとスポーツ界のスター選手がよく話題にのぼります。例えば大谷翔平選手の契約総額は10兆円規模とされ、これまでは「世界最大級の契約」と呼ばれてきました。

また、企業買収の例で言えば、マイクロソフトがゲーム会社Activision Blizzardを買収した金額も約10兆円規模でした。しかし今回のオラクルとオープンAIの契約額は、それらを大きく上回っています。もはや一企業の契約を超えて「国家予算級」のスケールに突入していると言えます。

日本はどうするのか?

一方で日本の現状を考えると、物価や投資感覚に「一桁のズレ」があると感じざるを得ません。例えば東京のタワーマンション。最低でも1億円、上層階や人気物件は5億円を超えると言われています。従来の日本の不動産感覚からすると、まさに桁違いの世界です。

投資や企業活動においても同じことが言えます。日本企業は依然として「数百億円」「数千億円」の規模感で投資を語っていますが、世界は「兆円単位」で競争しています。この差を埋めない限り、日本経済の地盤沈下は止まらないでしょう。

経済同友会の議論がちょっとした内輪揉めで停滞しているのを見ても残念に思います。本来であれば「失われた30年」「失われた40年」を克服するために、日本の民間企業こそが大胆な投資を行い、未来の産業基盤を築く必要があるはずです。

AI時代の新しい開発スタイル

最近はAIによる「バイブコーディング」(※AIと対話しながらコードを生成する開発手法)に熱中しています。小さなシステムではうまくいったのですが、少し複雑な実用システムになると途端に難しくなります。

プロンプトを書き連ねると、仕様書のような形になり、結果として1000行近くになることもあります。しかし一気に読み込ませても処理がうまく進まず、現在は「開発工程を分割し、段階的に読み込ませて進める」という方法を試しています。

AIは便利ですが「間違い」も多い。完全に正しい答えが返ってくるとは限らず、こちらから「それは違う」と指摘して修正させることもしばしばです。ただ、そのやり取りが驚くほど人間のプログラマーとの会話に近く、かつて電話やメールでプログラマーと仕様調整していた頃を思い出させます。

AIによるシステム開発のリアル

AIを使うと、これまで苦手意識があった分野にも手が届きます。複雑なExcelの数式も一発で組めますし、避けていたマクロもAIなら短時間で生成可能です。

さらにはWebアプリやデスクトップアプリもAI経由で作成できるようになり、用途に応じて使い分けています。セキュリティ重視で外にデータを出したくない場合はデスクトップアプリ、多人数で利用し、利便性を優先する場合は、Webアプリと使い分けています。

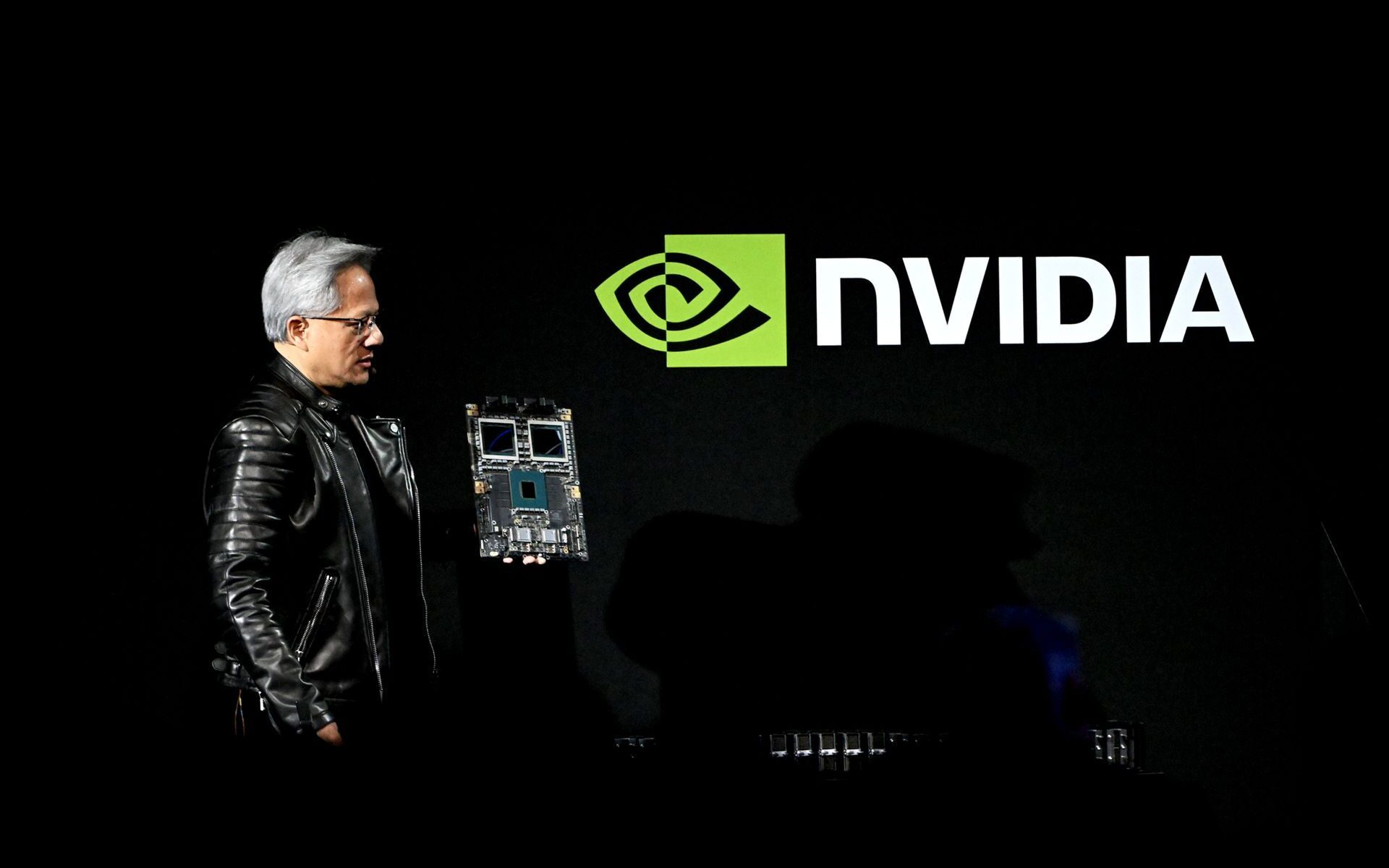

ちょっと複雑なプロンプトを入れると、長時間の思考に入ってしまって、システムが停まっていることもありますが、その間にデータセンターのGPUがフル回転しているのだと感じています。 nVideaは株式時価総額が40兆円と言われ世界最大の企業になりました。データセンター用のGPUユニットは1セット何百万円もするそうです。 最近もH100を超える性能のBlackwell GPU を出しています。

文章作成とAIの関わり

また、文章作成でもAIを利用しています。「要約はしないで校正だけ」「段落構成だけ整えて」など、明確にプロンプトを指定すれば意図に沿った結果を出してくれます。ただ、指定を忘れると大事な部分を要約で削ってしまうこともあり、その点は注意が必要です。

今回のこの原稿も、音声入力で書き起こしたものをAIにかけ、段落のタイトルや挿入する写真の選定をAIに委ねています。 写真は自分で探すことも多いですが、今後はAIがどれほど見栄えの良い画像を選んでくれるか、試してみようと思います。

今月の読み物は 『塞王の楯』上下巻(集英社文庫、今村翔吾著、2024年6月20日刊)

石垣職人「穴太衆」の活躍を描いた作品で、単なる石垣積みの話にとどまらず、戦国時代の戦闘や軍事作戦に深く関わっていたことが描かれています。蒲生氏郷や京極高次が登場し、井上靖『淀どの日記』を下敷きにしたような構成も見受けられます。

私は中学生の頃に森繁久彌が朗読した『淀どの日記』をラジオで聞いていた記憶があり、今回の読書でその懐かしさを思い出しました。 特に京極高次は後半で準主人公として好意的に描かれており、史実とは異なる面白みを与えています。

本作は【第166回直木賞受賞作】であり、

どんな攻めをも、はね返す石垣。

どんな守りをも、打ち破る鉄砲。

「最強の楯」と「至高の矛」の対決を描く、究極の戦国小説!

時は戦国。炎に包まれた一乗谷で、幼き匡介は家族を喪い、運命の師と出逢う。石垣職人”穴太衆”の頂点に君臨する塞王・飛田源斎。彼のように鉄壁の石垣を造れたら、いつか世の戦は途絶える。匡介はそう信じて、石工として腕を磨く。一方、鉄砲職人”国友衆”の若き鬼才・国友彦九郎は、誰もが恐れる脅威の鉄砲で戦なき世を目指す。相反する二つの信念。対決の時が迫る!