今月のひとこと 2025年 11月1日号

株価と金価格の高騰

株価がとうとう5万円の大台を超えました。

しかしこれはあくまで日経平均の値で、個々の銘柄がすべて上がっているわけではありません。逆に下がっている銘柄もありますので、格差が広がったということでしょう。 AI絡みの銘柄が非常に上がっていて、日経平均を押し上げている格好です。

金の値段もとうとう2万円を超えて、だいぶ前は5000円ぐらいだったのが、4倍ぐらいに上がっている計算になります。 これはドルの価値が下がったということだと思います。全世界はドルに連動しているので、金は一定の価値を保っていると考えられます。 ドルが金連動を放棄して以来、金価格はどんどん上がり続け、逆にドルの実質価値は下がり続けているということです。

景気の実感と「根拠なき熱狂」

しかし実感として、そんなに景気が良いとは思えません。各企業の業績は非常に好調が続いていますが、2000年ごろにグリーンスパンが言った「根拠なき熱狂(Irrational Exuberance)」という言葉を思い出します。 当時、ダウ平均が2000ドルぐらいだった頃に5000ドルまで上がり、その高騰ぶりを指してグリーンスパンが「根拠なき熱狂」と発言しました。

その後、「ダウ平均は2万ドルまで行く」という人がいて、まさかそれは絶対ないだろうと思っていたのですが、実際に2万ドルを超え、今では5万ドルをうかがう勢いです。 日経平均にしろダウ平均にしろ、銘柄はどんどん入れ替えていますので単純に過去とは比較できませんが、それにしてもすごい上昇率です。

投資の構造と高齢化の影響

アメリカでは多くの人が投資信託を通じて株を保有しており、金融資産が何倍にもなったということになります。 日本でも株式を保有している人は資産が何倍にもなったことでしょう。 しかし今、金融資産を保有しているのは高齢者に偏っており、高齢者はなかなか株式投資というようなハイリスク・ハイリターンの金融商品には手を出しづらいものです。 生物的な寿命が決まっているので、もしここで失敗すれば取り返しがつかなくなります。

ただ若い人はあと何十年も生きるでしょうから、いずれは資産が増えるということになります。 しかし気をつけないといけないのは、銘柄をきちんと選んで「倒産しないこと」です。 倒産してしまうと元も子もなくなりますので、そこだけはいくら長期保有といってもリスクはあります。

東京電力と投資リスク

ただ若い人はあと何十年も生きるでしょうから、いずれは資産が増えるということになります。 しかし気をつけないといけないのは、銘柄をきちんと選んで「倒産しないこと」です。 倒産してしまうと元も子もなくなりますので、そこだけはいくら長期保有といってもリスクはあります。

当時の東京電力は「預金の代わり」と言われるほどリスクの低い投資先でしたが、あの福島事故で一気に下がってしまいました。超優良企業と言われていても、こういうこともたまにはあるので、わずかながらのリスクは覚悟しておかないといけないと思います。

相続と資産の停滞

いずれにしても、高齢者には寿命があるので、最終的には相続を通じて次の世代に資産が移ります。 しかし、最近の平均寿命が非常に伸びてきたため、相続を受ける側も高齢になって「高齢者→高齢者相続」になってしまいます。結果として、あまり金融資産が動かないという現象が起きます。

それを防ぐために住宅資金贈与とか教育資金贈与といった制度がありましたが、もう少し使い勝手の良い仕組みを考えて、一世代を飛ばして資産を移すような制度を検討すべきだと思います。 非常に高額な相続税を払わないといけない日本ですから、相続税のない国もあることを踏まえて、大きく減税して滞留している金融資産を動かすことも大きな政策の一つだと思います。

Amazonサーバーダウンと集中リスク

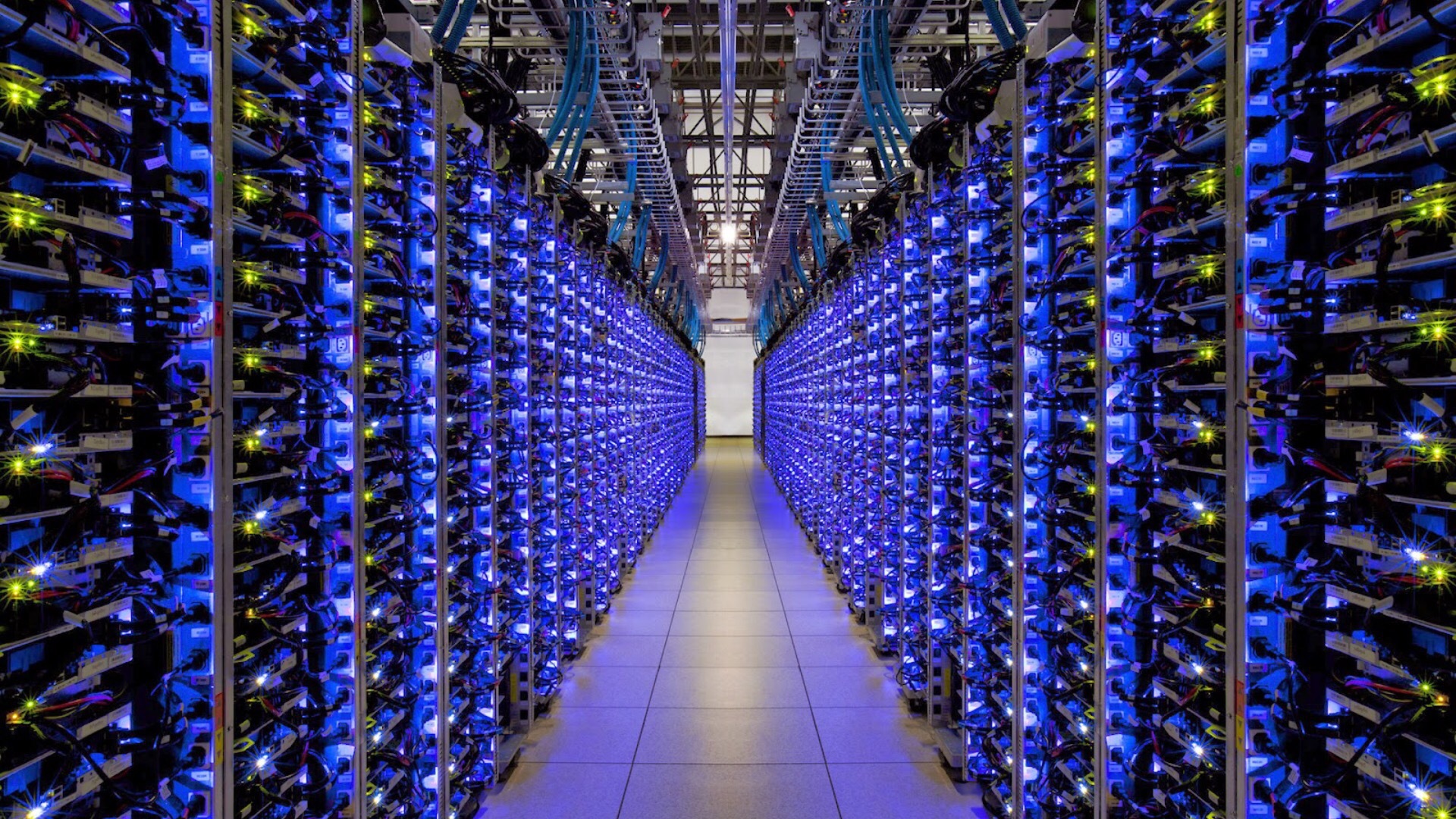

ITの世界で最大の話題は、Amazonのサーバー(AWS)のダウンです。

AmazonはAWSというサービスを提供しており、日本政府の一部までAWSを使ってサービスを提供しているので、非常に影響が大きかったと思います。 しかし驚くべきことに、24時間ぐらいで収束したとのことです。

ことの発端はDNSの不調で、Amazonでも最も古いアンリか東海岸のクラスターの中核となるデータベースがDNS不調により、うまく動かなくなったことに始まりました。 DNSを直せば良いかというとそうでもなく、それまでに溜まっていたトランザクションが一斉に処理を始めたため、さらに影響が大きくなっで、その収束に時間がかかったと云う事です。

一部の報道では、AIによる仕事の代替で人員整理が行われ、IT技術者の量と質が低下したのが原因という話もありましたが、発端はともかく、発覚してから24時間で収束したのは立派だと思います。

一説ではギリシャ情勢の影響で通信量が下がったためだとも言われていますが、対応の速さを見ても、日本の某銀行のトラブル対応と比較すると、その差は歴然です。 しかし同時に、世界のITインフラが一部のシステムに依存している現実が明白になり、これを避けて分散化の方法を考える必要があるでしょう。 たった一つのデータベースが全世界のシステムを止める可能性があるというのは恐ろしいことです。

ランサムウェアと企業の対応

もう一つ大きなニュースは、日本の朝日ビールやアスクルを襲ったランサムウェアの問題です。ランサムウェアとは「身代金要求型ウイルス」で、データを暗号化して「金を払えば解除する」というものです。 朝日ビールは身代金を払わず、復旧を自力で進めているようですが、いまだに完全復旧には至っていません。

以前、警視庁がランサムウェアのキーを発見したということだったのは、このシステムとは異なるものが使用されたようで いまだに解決していません。

驚くべきは、一部で手作業による出荷が続いているということです。これは日本企業ならではの対応とも言えます。 通常は考えられません。 おそらくゼロからのシステム作り直しになると思いますので、数ヶ月の復旧期間は覚悟しているでしょう。 この際、より使いやすくセキュリティの高い新システムに入れ替えてしまうのも考えの1つだと思います。

モジュール炉と地域発電の時代へ

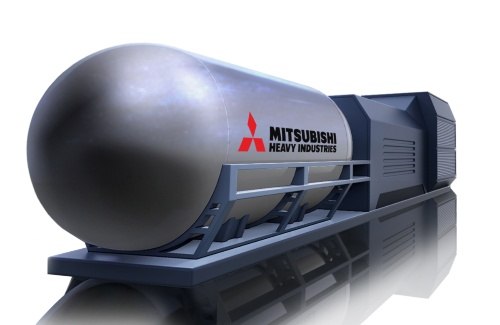

最近の報道で、日立がカナダにモジュール炉(SMR:小型モジュール原子炉)を建設する契約を結んだという記事がありました。日本国内では新規原発の建設が難しいため、海外で活路を見出したということでしょう。

AIの発展によって莫大な電力が必要となっている現在、これからのデータセンターは「発電所と一体」で考えなければならない時代に入っており、そのためには、モジュール型の原子炉(SMR)が最適ではないかと思います。

最近の資料によると、サッカーグラウンド1面ほどのスペースがあれば、マイクロ炉の発電設備を建設できるようです。 しかも非常時には外部電力を必要としない自動循環冷却構造になっており、安全性が高い設計です。 この原子炉は工場で製造して完成品を現地に設置し、使用後はそのまま再生工場に持ち帰って粉砕・処理するという、モジュール的な仕組みになっています。

各都道府県、あるいは地域単位でこのようなモジュール炉を設置し、さらに太陽光発電や地熱発電、EV充電用を兼ねた蓄電池などと組み合わせて、地域ごとの独立した電力供給を実現するのが理想でしょう。 大きな工場や施設であれば、自力で電力を賄うことも必要でしょう。

もちろん、点検やトラブル時に発電が止まると困るため、バックアップとしての予備電力(蓄電池や太陽光など)の確保も必要です。将来的には、これらを組み合わせた地域分散型グリッドが現実的な電力供給形態になると思います。

EV(電気自動車)が本格的に普及すれば、その充電に必要な電力量も膨大になります。例えば「10分で300km走れるように充電」しようとすると、どんなバッテリーを使っても瞬間的に大電力が必要になります。その電力は送電線からではなく、各充電所に設置された大容量バッテリーから供給するのが現実的で、そういうバッテリーも活かしながら地域でごとに、いわゆる グリッドになって行く。

そういう電力供給形態になっていけば良いかな と思っています 高効率の火力発電も使えるのではないかと思います。 ゴミ処理場を作るだけでも大騒ぎするすることが多いので、ごみ焼却場と一緒にして、ごみ発電も併用したらと思います。特に原発を市内に置くというのは大反発があると思いますが、小規模・安全な原子炉を地域単位で設置する構想遠い未来の話として見据えておくべきだと思います。

核融合炉と放射性廃棄物の処理

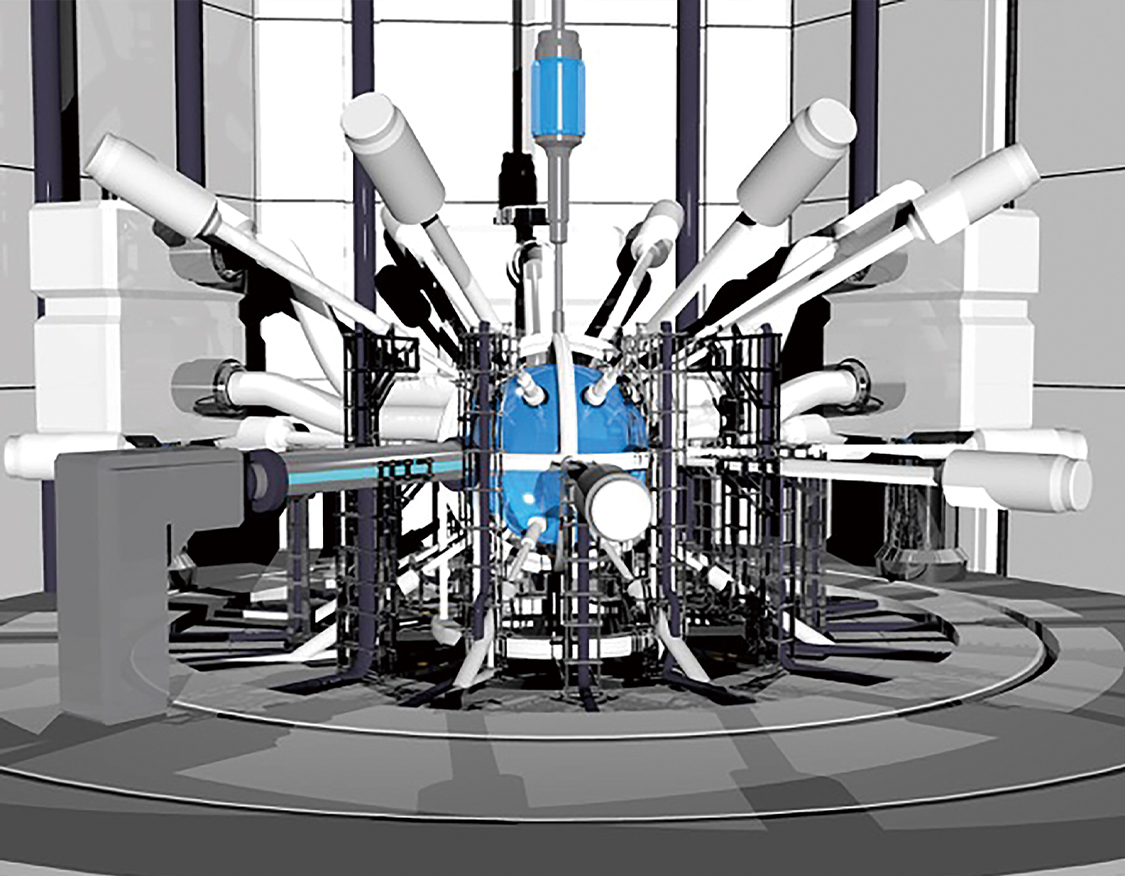

核融合炉の話も最近よく出てきています。しかし相変わらず、常に「商業化まであと10年」と言われ続けており、実際にはまだまだ時間がかかると思います。 それでも、Microsoftをはじめ多くの企業が投資を始めており、日本も乗り遅れないように投資には参加して行く必要があると感じます。

今日の日経新聞だったと思いますが、核分裂型と核融合型の原子炉を一緒にした新型の燃料リサイクルとして紹介する記事がありましたが、これは核融合で発生した中性子を利用して、原発の廃棄物(プルトニウムを除いた残りのいわゆる核のゴミ)を分解・安定化させるというもので、燃料サイクルを再構成するという話ではなく、いわば廃棄物処理の新技術の一種です。

時期的に予算編成の季節ですから、そうした政策的意図もあるのかもしれません。ただ、放射性廃棄物そのものは、量的にはそれほど膨大なものではありません。したがって、当面はエアキャストなどの安全な形で保管しながら、10年単位で処理技術を成熟させていくという姿勢で良いと思います。

いずれ、より良い技術や処理方法、そして受け入れ可能な候補地が見つかるでしょう。日本だけが悩んでいるわけではなく、世界各国が次々と新しい原発を建設しています。放射性廃棄物問題も日本単独で解決できるものではなく、国際的な視野でゆったり構えて進めるしかないのではないかと思っています。 現時点で慌てて解決策を出そうとしても、かえって混乱を招くだけでしょう。

最近の私の読み物は「古墳時代の歴史」講談社現代新書 2025/10/23 松木 武彦 著

若い頃に興味を持って、「古田史観」華やかなりしころ、九州王朝説を良く読みました。 その後離れていて、最近の状況はあまり良く分かっていなかったのでっすが、近年の発掘調査によって全国的に多くの成果が得られ、古代日本の姿がかなり明らかになってきました。

今となっては、「邪馬台国がどこにあったか」というのはそれほど重要な問題ではなくなってるそうです。 箸墓古墳が古墳時代の始まりであるという説が有力になっており、それが卑弥呼の墓であろうとなかろうと、考古学の世界(学界)ではすでに常識に近い見解になりつつあります。

そのため、これからは「場所」ではなく「考古学的事実」そのものをしっかり見ていく時期に来ていると思います。

先日2-3年ぶりに大阪府立弥生文化博物館に行ってきました。 池上曽根遺跡も、いつも26号線から横目で見ていましたが、今回は実際に立ち寄ってきました。

あまり期待はしていなかったのですが展示の内容に驚きました。とくに鏡の展示が圧巻で、どの古墳から何時どんな鏡が出土したのかが一覧で分かるようになっていました。 編年された鏡がずらりと並び、古墳と鏡の関係が一目で理解できるようになっていました。

今回の展示テーマは「伝世」だったので最初は地味かと思いましたが、見てみるととても興味深いものでした。 紀元前後に作られた鏡が、3世紀や4世紀の古墳に副葬されているという点、つまり「その間の数百年間、鏡はどこにあったのか」という謎が現在の研究テーマになっているそうです。

展示には卑弥呼で有名な三角縁神獣鏡もありましたが、それ以外にも画文帯神獣鏡や様々な鏡が並び、一番小さいものは直径5~6cm、大きなものは40~50cmにも及びます。 『魏志倭人伝』に「卑弥呼が鏡100枚を贈られた」とありますが、30-40年前の研究では「その一枚が日本で出土したのではないか」とも言われていました。しかしその後の発掘で、現在では全国で1000枚以上の鏡が見つかっており、鏡の編年と土器の編年を組み合わせることで、古墳そのものの編年が進んで、古墳時代の年表がかなり精密に確立されつつあります。

この本は、その成果の集大成とも言えるもので、まだすべてを読み込めてはいませんが、現時点での最終的な研究結果に近い内容だと思います。そして何より、日本の考古学の地道な調査と蓄積のすごさには、改めて感銘を受けました。東北から九州まで、ほとんど調査の手が及んでいない場所はないのではないかと思えるほどです。長年にわたる研究の積み重ねの成果を感じました。