今月のひとこと2016年12月号

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年12月1日  驚愕のトランプ大統領誕生に世界中がひっくり返った11月でした。 冷静に考えると、民主党政権が8年も続いて、これと言う成果も無い中で次は共和党だと言うのが、まず第1点。 それとみんなは口には出さないが、黒人の大統領の後で女性の大統領でマイナーが16年続くことになるの第2点目。 私見ですがトランプの意図的な女性蔑視発言もこの辺りにポイントがありそうです。 驚愕のトランプ大統領誕生に世界中がひっくり返った11月でした。 冷静に考えると、民主党政権が8年も続いて、これと言う成果も無い中で次は共和党だと言うのが、まず第1点。 それとみんなは口には出さないが、黒人の大統領の後で女性の大統領でマイナーが16年続くことになるの第2点目。 私見ですがトランプの意図的な女性蔑視発言もこの辺りにポイントがありそうです。

意外だったのは白人女性の支持が意外にもトランプの方が高かった。 また白人低所得層も言われるほどトランプ支持ではなかった。 むしろ中間所得層以上の白人男性の支持が高かったと言うことです。 確かにオバマ民主党は、議会のねじれも有って、これと言った政策を実行できなかったし、その路線を踏襲するヒラリーも同じ評価だったのですね。 総得票数ではヒラリーが200万票も多かったようですが、選挙慣れしているはずのヒラリーが何で落としたのか? 共和党のサポートが十分得られなかったトランプの素人集団が何故選挙戦術で勝ったのか。 一説では、優秀なIT技術者がビックデータを駆使して選挙戦略を立てたと言うことです。 つまり従来型のメディアの予想がことごとく外れた事と、ビックデータの正解は非常に象徴的だと思います。 ツイッターなどのデータを利用したビックデータ解析では、従来型の面談や電話による世論調査では出てこない隠れトランプ票を検出していたのだと思います。 日本の世論調査も電話で行うようですが、これは日中に固定式電話に出て回答する人にバイアスがかかります。 質問の仕方によっても変わりますが、各社とも固定式電話による数千のサンプルデータですので、非常に危ういと思っています。 最近の大きなテーマの天皇生前退位問題も、世論調査では反対はたった5%しかなかって、大抵の機微な調査では反対は20-30%はかならずあるので意外でした。 私はどちらかというと慎重な考えですので、同じ意見は5%しかないのだとビックリしましたが、専門家のヒアリングでは1/3ぐらいが慎重な考えでした。 私と全く同じ意見と述べる人も居て、瞬間的には疎外感があったのですが、安心しました。 同じように考えている人は、5%では済まないと思うのですが、実態は分かりません。 ヨーロッパはブリグジッットで大騒ぎとなり、アメリカはトランプ騒ぎで、今度は韓国が大騒ぎになっています。 最初は単なる大統領絡みの、良くある不正疑惑だと思っていましたが、だんだんとデモの規模が大きくなり、最初は北の資金援助があるのでは? と言う見方もあったのですが、どうも一般民衆の中に不満が鬱積して、それが爆発したようです。 こう見ると、3つの流れは同じような閉塞感に対する不満が吹き出てきているように思います。 それが従来型のマスコミには反映されなくて結果的に爆発に見えてしまうのではないでしょうか。 日経平均はトランプ相場を反映して、しかも原油減産が予想以上の結果で、現時点で18600円超になりました。 確かにこの調子だと年末には19000円に到達しそうですが、その前に調整があると言う見方もあります。 対ドル円は140円になりましたが、これでFRBの利上げが12月に行われると120円も視野に入ってきます。

やっと値が付いたと思ったら、さらに下がって、それから少し上がって、また下がる。 これは想定通りと思っていたら、1000円安あたりから、急上昇。 慌てて買い戻す事になります。 この時点で空売りをしていた人は大きな損失を蒙ったのではないでしょうか。 長年見なかったリアルタイムの乱高下でした。 これでロムニーが国務大臣になったら、米国も盤石ではないでしょうか。 トランプ自身が良く分かっていて、選挙戦中にあれだけ非難していたロムニーを三顧の礼で迎えようとしていますが、恐らくロムニーは受けるでしょう。 株価には良い影響があり、これと利上げ円安、トランプ政策で、株価は上がるしか無いです。 ジュリニアーニの声もありましたが、国務長官と言うレベルではないと思います。 最近のITの話題は少ないのですが、中国製スマホにバックドアが仕込まれていたと言うニュースがありました。 国防高等研究計画局(DARPA)関連のセキュリティ解析ツール提供会社が、Shanghai ADUPS Technologyが開発したファームウェアが問題だそうです。 Shanghai ADUPS TechnologyはFirmware Over-The-Air(FOTA)アップデートサービスを提供する中国の大手企業である。クラウドベースのサービスを展開しており、同社が開発したファームウェアを組み込んだスマートフォンは、インターネット経由でファームウェアアップデートできます。 このADUPS製ファームウェアを採用したスマートフォンは、ユーザーの位置情報やユーザーの通話履歴、連絡先情報、および入力したテキストメッセージなどを収集し、72時間おきに、中国にあるサーバーに送信していたという。 BLU Products製のスマートフォン「BLU R1 HD」で確認されました。 ADUPSのファームウェアはこのほかにもHuaweiやZTEといったメーカーが採用し、出荷数は7億台に上るとの試算があり、潜在的に問題は存在するそうです。 しかし今のところBLU Products製のスマートフォン以外では問題は報告されていません。 これとは別にRagentek Technology製ファームウェアを採用するAndroid端末に深刻な脆弱性が見つかったとのこと。 これは、無線経由でファームウェアをアップデート(Over The Air=OTA)する際に暗号化通信が行われないというもので、中間者攻撃の手法によってリモートの第三者がroot権限で任意のコードを実行できるそうです。 知らない場所での公衆Wifiでのアップデートは止めましょう。

単純なパスワードでも無いよりマシです。 pdfやZip圧縮でもパスワードは掛けられます。 折角、国の認証が付いたマイナンバーカードがあるので、これの公開/秘密鍵を使えば良いと思うのですが、なかなか良いツールが出てこないです。 自で作った鍵で暗号化しても良いと思いますが、相手が公開鍵を知らせて来ないと暗号化できないです。 せめて自分は後悔しましょう。 その第一歩で、自分のメールの発信者認証のために、シグネチャーにフィンガープリントを付けることにしました。 以前は自分で作った鍵のフィンガープリントでしたが、今回からは正式のマイナンバーカードのフィンガープリントですので、一生使えます。 今月の読み物は、良い読み物が無く、それと読む暇が無かったので、休みです。 |

今月のひとこと2016年11月号

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年11月6日  10月は温室を作ったり秋の植え付けがあったりで、もの凄く忙しく、久しぶりに時間管理が必要になりました。 特に秋口に掛けては日没が早くなり、作業時間が短くなったのも一因です。 10月は温室を作ったり秋の植え付けがあったりで、もの凄く忙しく、久しぶりに時間管理が必要になりました。 特に秋口に掛けては日没が早くなり、作業時間が短くなったのも一因です。

せっかく順調に上がってきた東京株式ですが、ヒラリーのメール問題に発したトランプ大統領の実現性が上がってきて、急落しました。 イギリスのEC離脱の前例があるので、みんな神経質になっているように、結果は予断を許さないようです。 身構えが出来ているので、 もしトランプ大統領が実現しても、EC離脱ほどショックは大きくないでしょうが、それでも日経平均が15000円台まで落ちると言う見方もあります。 もしヒラリーが大統領になれば、FOMCが金利を12月には上げるでしょうから、一時的には株価は上昇するでしょう。 しかし、その後の政権は、トランプ政策を取り入れる必要があるので、不安定化するでしょう。 同時に行われる議会選挙で、共和党が多数になれば、一層不安定さは増します。 東京都政も混沌としてきました。 豊洲移転問題とオリンピック問題で、小池知事がどのような着地をするのかが注目されます。 豊洲は時間がかかりそうなので、移転は先送りとその間の処理がポイント。 オリンピックは、やはり老獪な森喜朗氏に一本取られた感じですね。 首相も二階さんも取り込んだが、IOC委員長を取 しばらく使っていたノートPCのCPUの温度が下がらず、時々落ちるようになって、更にWindouws10 の更新をしている途中にダウンして、その時は無事復帰したのですが、再実行したときにまたダウンして、これが元に戻らなくなりました。 12インチですが、Core i5で、SSDに換装していて、性能的には非常に満足していたので、何とか元に戻せないかとやってみたのですが、SSD換装前のディスクに入れ替えると。これはWindows7で、10にアップは現時点では無料では出来なくなっていました。 しょうがなくアキラメて、折角だからと2in1のタブレットとPCの兼用機を探したのですが、ちょうどYogaBookの新機種が出ていて、その時はまだ予約可能だったのですが、すぐに予約が終わってしまいました。 6万円と少し高価なのと、キーボードがタッチ式なので躊躇しました。 結果的には結構な人気があったようです。 結局いろいろなリスクがあるので安価なASUSのTransBookにしました。 約35000円、しかし2-3日後にDMを見ると、超偶然にもムラ**で27000円ぐらいで出ていました。 残念。 CPUはATOMですが、それ 問題のキーボードはピッチは狭いものの、それなりにクリック感もあり、特に問題は感じなかったです。 SDメモリを刺せるのですが、取り出しの都合なのがか、先端が少し出ています。 これで、時々意図せずに外れてしまって、マイクロSDは小さいので紛失の恐れが多分に有ります。 しょうがなくテープで留めています。 Windows10の新しい機能でタブモードとPCモードが自動で切り替わるのが良いです。 単体にすると、例のタイル表示が全画面となり、キーボード(キードックと言う考え方)を繋ぐと、Windowsのデスクトップが現れると言うことになっていて、Window8 時代から大不評だったタイル画面とデスクトップの切り替えを、何故最初か 主な使用方法はPCで使っているメールクライアントをそのまま使いたいのですが、Android では動かなかったので、しょうが無くWindows10 にしたのですが、本当に必要なのは テンプレートでメールを送りたいと言うことですが、gmailではその機能が、何故か無いのです。 送付先を含めたテンプレートは、2タッチメールと言うアプリを入れると、送り先を含めた任意のテンプレートを gmail にセットしてくれますので、gmail で本文を直して送ることが出来ます。 キーボードにBluetooth接続のものを使えば、10インチタブレットで、2in1 と同じ事が出来るようですが、ノートブックの様に表示を立てて使うと言うことがうまく行きません。 また、TransBookでもそうですが、タブレットをキーボードを立てると、その分キーボードを重くしないと倒れてしまいます。 今月の読み物は「江戸の備忘録」 文春文庫 磯田 道史著 Kindle版 \570 文庫 \572 オススメ度 ★★☆ 隙間時間に読むべし

【内容紹介】 内容(「BOOK」データベースより) |

今月のひとこと2016年10月号

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年10月3日  日銀の金融緩和も効き目が無くなってきました。 今回の緩和策は短期勝負のバズーカでは無くて、長期的な対応に耐える伝統的な金利政策に戻った感じです。 もっとも伝統的と言ってもマイナス金利は異次元の政策ではあります。 日銀の金融緩和も効き目が無くなってきました。 今回の緩和策は短期勝負のバズーカでは無くて、長期的な対応に耐える伝統的な金利政策に戻った感じです。 もっとも伝統的と言ってもマイナス金利は異次元の政策ではあります。

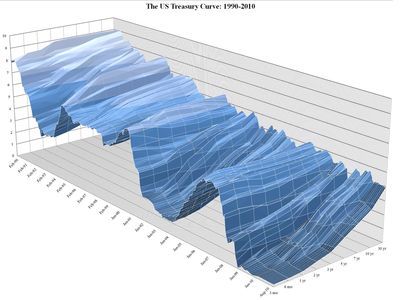

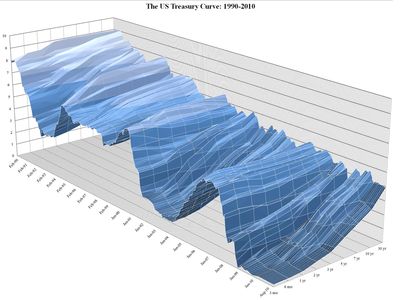

今回の政策のキモは、事業に直結する短期金利はマイナス金利を使って限りなくゼロにする。 本当のマイナス金利での貸し出しは現実的では無いと思います。 あくまで国債を高値で購入した場合の、仮想的な計算上の金利だと思います。 その上で長期金利である10年国債の金利をゼロ付近に持って行って、30年とか40年の超長期国債の金利を上げていくことになると思います。 要するにイールドカーブを今の水平的なものから少し立ち上げようと言うことだと思います。 これで保険会社などの苦境は和らぐと思います。 これで行くと35年の住宅ローンの金利はあまり下がらないことになります。 短期のローンを繋いでいくとか金利を安く上げようとすると手間や手数料がかかるのを覚悟しないといけなくなります。 おそらく12月にはアメリカのFOBは金利を上げるでしょう。 その時に日本はマイナス金利を更に下げれば、日米の金利差は大きくなり、大きく円安に振れるのでは無いでしょうか。 最近にわかに衆議院の解散も話題に出てくるようになりましたので、年末から年始にかけて一波乱あるのではないでしょうか。 ドイツ銀行や中国のリスクもありますが、その時にはアメリカ大統領選挙の結果も出て、ヒラリー+FOB利上げ+日銀マイナス金利で株価が上がったときに衆議院解散と言うシナリオではないかと予測しています。 東京都は豊洲市場問題、オリンピック経費問題、知事 江戸時代の役所は武士がやっていたのですが、この様なときは、切腹もので、家財没収一族郎党島流しか所払いになってしまうので、緊張感を持って業務をやっていたと思いますので、この様なたるみきった役所は切腹を復活すべきででしょう。 ITの世界の話題は、あまりなくなりました。 アップルは普通の会社になってしまったが、ソフトバンクは相変わらず突き進んでいますが、大丈夫かと言う見方もあります。 全体にAIのブー インターネットが始まったころ、そのセミナーにネットラジオのデモを行いましたが、大昔の短波放送を聞いている感じで、当時はおもちゃでしたが、現在ではサウンドは勿論動画も配信できるようになって、当時からみれば夢の様な話です。 無線通信が100メガレベルで出来るとは夢にも思わなかったです。 あと30年も経つと、思いもしなかった事が実現しているのではないでしょうか。 今月の読み物は、「勘定奉行荻原重秀の生涯」―新井白石が嫉妬した天才経済官僚 (集英社新書) 村井 淳志 著 ¥ 756 オススメ度 ★★★ 無条件に読むべし 荻原重秀は貨幣改鋳でインフレを引き起こした大悪人と言う評価で、そのように高校の教科書にも載っているらしいですが、新井白石が罵倒したので、そのように理解されていたのを最近の研究で、世界でも100年単位で先駆的な経済対策を行い、黒田日銀も真っ青の業績で、元禄景気が始まったのです。 もっとも大きなものは、実物貨幣から信用貨幣へのシフトと言う政策です。 アメリカドルでも金兌換紙幣だったのもつい最近です。 当時は貨幣流通量が少なく、この思想に基づいて貨幣改鋳を行って、景気を回復させたのですが、これを理解できない新井白石に罵倒され、白石によってデフレに突入してしまいました。 貨幣改鋳によって、企業がため込んだ資金を投資に回させると言う、現在の経済状況を彷彿とさせる状況で、しかし江戸初期でこの様な考えを独自に考え出したのはすごいことだと思います。 今ならノーベル経済学賞確実です。 【以下ウィキペディアより】幕府の改鋳差益金は約500万両(1両10万円として5000億円、江戸初期なので30万円とすると1兆5000億円)にもなった。 従来この貨幣改鋳は経済の大混乱を招き、未曾有のインフレ(元禄バブル)をもたらしたと考えられてきたが、金沢大学教育学部教授の村井淳志の研究によれば、元禄期貨幣改鋳の後11年間のインフレ率は名目で平均3%程度と推定され[1]、庶民の生活への影響はさして大きなものではなく、また改鋳直後の元禄8・9年に米価が急騰したのは冷夏の影響としている[2]。 その一方で、改鋳により豪商や富裕層が貯蓄していた大量の慶長金銀の実質購買力は低下し、商人たちは貨幣価値の下落に直面して貯蓄から投資へ転じた。こうして従前は幕府の御金蔵から商家の蔵へ金銀が流れる一方だった経済構造に変化が生じ、これ以上幕府財政に負担をかけずに緩やかなインフレをもたらすことが実現された。 その結果経済は元禄の好景気に沸いたのである。現代の観点から、重秀の最大の業績はこの改鋳であり、この改鋳を「大江戸リフレーション(通貨膨張)政策」と評価する説もある[3]。綱吉時代が終わり、新井白石らがこの政策を転換して以降の経済停滞は「白石デフレ」とも呼ばれる。 荻原重秀は書物を残さなかった。これに対し、重秀を追い落とした新井白石は『折たく柴の記』で「荻原は26万両の賄賂を受けていた」などと繰り返し、一方的な悪評が定着した[5]。 しかし重秀の無筆がもたらした最大の災厄は、幕末の開国時に起きた。実物貨幣から信用貨幣へのシフトという政策を支える経済理論が後世に伝わらなかったため、改鋳により金地金より高い価値を持つようになった金貨および南鐐二朱銀以降秤量貨幣から計数貨幣へ切り替わるとともに銀地金の数倍の価値を持つようになった銀貨の仕組みについて、幕府は金本位制が主流の欧米諸国を納得させる説明ができず、地金の価値に基づく為替レートを承認させられた。 諸外国では金銀比価が金1:銀15に対し、日本では金1:銀5であった。その結果、金が国外に大量に流出し、流出防止のために金貨の価値を銀貨の価値に対し相対的に引き上げる必要が生じ、金貨の量目を低下させたので、インフレーションが発生し、日本経済は混乱した。 |

今月のひとこと2016年9月号

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年9月1日  先物で、やっと17000円を付けた東京市場の今週ですが、9月20、21日の日銀金融政策決定会合まで、いろいろな動きがあると思います。 金融政策もやり尽くして、やはり3本の矢の本命の成長戦略・構造改革の実行が不可避になって来ました。 ヘリマネの声が高いですが、すでにヘリマネ的な金融緩和が行われていて、日銀保有の国債をずっとそのまま持っておけば、極めてヘリマネに近いことになります。 黒田総裁が否定しているヘリマネは、日銀の国債直接引き受けだけで、ヘリマネ的な政策を否定しているわけでは無いと思います。 先物で、やっと17000円を付けた東京市場の今週ですが、9月20、21日の日銀金融政策決定会合まで、いろいろな動きがあると思います。 金融政策もやり尽くして、やはり3本の矢の本命の成長戦略・構造改革の実行が不可避になって来ました。 ヘリマネの声が高いですが、すでにヘリマネ的な金融緩和が行われていて、日銀保有の国債をずっとそのまま持っておけば、極めてヘリマネに近いことになります。 黒田総裁が否定しているヘリマネは、日銀の国債直接引き受けだけで、ヘリマネ的な政策を否定しているわけでは無いと思います。

日銀が市場の国債を買い続け、来年には市場の国債を買い尽くすと言われています。 ETFを通じて上場している株式会社の多くが日銀が筆頭株主になると言われていますし、GPIFが本格的に株式投資を行うと、これも大株主になって、日本の企業のほとんどが実質的に国有企業になってしまうと言う、資本主義なのか社会主義なのかなんなのか、新しい世界に突入するのでしょう。

来年度予算の概算要求レベルで、3年連続で100兆円を超えたそうですが、この調子で財政赤字が膨らんでいくとどうなるのか。 現在のような低金利しかも場合によってはマイナス金利の場合はほとんど問題が顕在化しないでしょう。 上に書いたように日銀が国債の購入を減らして、国債の金利が上昇つまり国債の値段が大幅に下がったら、インフレになりますが、ちょうど良いインフレになったら理想的ですが、コントロールを外れるとハイパーインフレになります。 もしこうなったら政府の債務は減って、国債を直接間接に保有している個人の財産は目減りして、要す ITの世界では先月も紹介しました、ブロックチェーン技術が話題となっています。 ビットコインで有名になって、フィンテックの一種だと誤解されている場合もありますが、実際は分散台帳システムだと思います。 従って台帳を使って処理している全てのシステムが対象になります。 AIのディープラーニングとブロックチェーンは21世紀の2大発明だと思いますが、ブロックチェーンの方が社会に与える影響は遙かに大きいと思います。 AIはいずれにしても人間の代替えですので、便利にはなっても新しいことはあまりないと思います。 自動運転技術も、現在の人間のドライバーを置き換えるだけですから、便利にはなりますが、革新的なことはあまりないと思います。

ブロックチェーンのキモは、台帳データを分散して持つ、しかも暗号技術で裏付けされているために安全性が極めて高い。 人間のおのおのの細胞が全ての遺伝情報を持っているのと同じだと思います。 問題はデータ量がどんどん大きくなって、各ノードが巨大化するのをどう防ぐか。 さらに取引の正当性を確認するのを別の処理でやるのですが、これを如何に効率的にやるのか。 例えば現在の銀行取引では、取引のほとんど全てが正当なのですが、万が一のために常に不正としてチェックを行っているので,システムコストが高くなるのですが、ブロックチェーンでは、時間が少しかかりますが、正当性を担保して、ブロックに埋め込むので、改ざんが出来ないようになります。

オススメ度 ★★★ 日本人なら読むべし 3話からなるのですが、もちろん一番面白いのは、最初の話。 いつもは絶対に薦めないのですが、今回のオススメは「あとがき」を先に読むと良いと思います。 本文を読んでいて、疑問に思うことが、ここに全て書かれてあります。 読んでいて思わず涙か出ました。 古文書に依っているので、そのままの話だと思い、古文書に多少の誇張はあると思いますが、それにしてもこんな事が日本の江戸時代にで行われていたとは感動ものです。 映画化されているようですが、これを読んだときの感動は得られないでしょう。 武士の家計簿の続編でしか無いと思います。 日本人の底力を見たような気がします。 隣の大国の国民は、日本に旅行に来てショックを受けて買えるそうですが、この話などはショックどころでは無いのではないでしょうか。 現在の日本人ですらショックを受けます。 後の2話もこれに負けず劣らずの感動編です。 どれも実在の人物で古文書による裏付けがあるというのが感動をより強くします。 あとがきより

|

今月のひとこと2016年8月号

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年8月2日  今年は偶然に7月の最終日に本宮となった、毎年恒例の夏祭りもやっと終わり、お盆の行事、地蔵盆と夏の行事が続きます。 バタバタして暑さを忘れろと言うことでしょうか。 更に今年は、懸案だった温室の建て替えで、取り壊しをやっと終わり、今度は整地をしないといけないのですが、少しでも涼しくなるタイミングを見計らっているところです。 今年は偶然に7月の最終日に本宮となった、毎年恒例の夏祭りもやっと終わり、お盆の行事、地蔵盆と夏の行事が続きます。 バタバタして暑さを忘れろと言うことでしょうか。 更に今年は、懸案だった温室の建て替えで、取り壊しをやっと終わり、今度は整地をしないといけないのですが、少しでも涼しくなるタイミングを見計らっているところです。

候補者が2転3転の東京都知事選挙も夏祭りと同時に終わり、大方の予想に反しての大差での決着となりました。 何と言っても退路を断った背水の陣の候補と、如何にも頼まれ候補と言う感じの地味な候補、まったくKYな自称ジャーナリストの年寄り候補では話になりませんでした。 面白かったのは自民党支持者の半分、民進党でも半分の人が小池さんに入れてることです。 サスガに公明党は組織がしっかりしているためか、ほとんどが自民党公認候補に入れていました。 自民党や都連会長の責任問題になるのではないでしょうか。 また「応援したら除名」通知も、どのように処理していくのか、見物です。 健闘したのは同じジャーナリストでも上杉隆候補。 最初は泡沫候補と思っていましたが、他の候補者に比べて政策をキチンと並べたので評価されたようです。 政策そのものは取り立てて素晴らしいモノではなく、特に後に変更したようですが、知事給与ゼロは一般受け狙いがミエミエです。 ちゃんとした仕事をしたなら、それんに見合う報酬を取るのは当然で、まともな感覚の持ち主には通じないと思います。 次は桜井誠候補。 悪名高き?在日特会の前会長で、政策は在日特会そのものですので、その得票数が注目されましたが、11万4000票で、まあ想定範囲内と言われています。 ネトウヨに狂信的に支持された、あの田母神氏の得票が61万票だったので、それには遠く及ばないようです。 こんな人が航空幕僚長で、ひょっとすると統合幕僚長にもなろうかと言うことですので、こんな人に任せて置いて良いのかとおもいました。 自衛隊幹部は、もっと国会に出して、論戦をする訓練をした方が良いと思います。 アメリカの報道番組などで、軍の幹部が話す場面がありますが、サスガに堂々とキチンとした事を喋ります。 下士官になると少し怪しくなりますが、TVインタビューを受けて、まともに喋れる自衛隊員がどれくらいいるのでしょうか。 イギリスのEU離脱問題は、当面の混乱は収まったようですが、実際の離脱に至るまでは、まだまだ予断を許さないようです。 政権党の代表は、急転直下これも女性で決まりましたが、ここから実際の離脱まで、年を越すことは共通認識になりました。 折しもソフトバンクがARM社を買収する話が飛び出し、イギリスは、これと言った製造業がなく、金融産業で持っている国ですので、EUとの関連が薄くなるとどうなってくるのか、はたまた中国との接近も観測されていて、まったく予断を許しません。 提案されてから4年後の1993年だったと思いますが、技術者がwwwがどうした、こうしたと言うメールが増えてきました。 現在のPCに相当するワークステーション(WS)を開発していましたので、それに当時のブラウザのMosicをインストールして、今でいうネットを見ることができるようになりました。 最初に画面を見たときは衝撃の一言。 モノクロの画面でしたが画面いっぱいにグラフィックスで表示され、表示は文字でしたが、それが細かく表示されており、それまではキャラクタ文字しか見たことがなかったので、本当に衝撃を受けました。 当時は、html以外のGopherとかFtpとかのプロトコルが沢山あったのですが、それらは今でも残っていますが、その中でHTMLだけが大きく生き残ったことになります。 以下は、今日までの流れをネットから拾ってみました。

オススメ度 ★★★ 理系で無くても是非一読を 結構分厚い本で、しかも内容が深いので、最初は怖気づきましたが、内容が多岐にわたる分だけ興味も沸いてきて、結構速く読了できました。 少し前に問題になったビットコインの技術的なベースになっているブロックチェーン技術の解説です。 技術というより。その応用分野も同時に解説していますので、興味深く読めます。 切っ掛けになったのは、某最大大手銀行が、ブロックチェーンの会社を買収したとの記事があったので、銀行ですら本気でブロックチェーンを考えているのだと、ショックを受けて、この本を読む気になりました。 技術的にどうなっているのか、知りたいところですが、実際のインプリメントはなかなかわかりません。 全体としては、P2Pによって全体のトランザクションを共有して、追加は暗号技術で不可逆的に追加する。 最新のブロックは一番長いもの選ぶと言うものです。 最初から不思議だったのは、全トランザクションは何処にあるのか?と言うことに対しても、各ノードがすべてのコピーを持っているとのことで、いずれはノードの物理的な記憶域の制約が出てくるものと思いますが、ビットコインでは7年間の無トラブルが実績としてあるようです。 また、このような特性を利用して、契約書などを置いておくことも可能で、このような場合は、インデックスをブロックチェーン化しておいて、契約書自体は通常のDBに置いておくことも可能なようです。 いずれにしても、まだまだ発展途中ですので、さらなる進展があるものと思います。 全体としては、AI分野のディープラーニングと並ぶ大発明だと思います。 ソフトウエアと言っても所詮は数学ですので、従ってノーベル賞の対象ではないですが、あの単純な自然数1,2,3,4・・・・ から始まって、100年かかっても解けないようなフェルマー予想(すでに証明されたので予想ではなくなった)のような複雑なものができてくるので、プログラミングの塊であるソフトウエアも、もっともっと度なものが出現して行くものと思っています。 決済の分野では、IoTのそれぞれのノードが、自らブロックチェーンを利用して、自動的に決済をする事も可能です。 決済手数料が安いので、各ノードが、自らの通信費用を、自ら支払うと言う場面も可能となります。 IoT、ブロックチェーン、AIがこれからの10年を主導していくのではないでしょうか。 |