2016年あけましておめでとうございます。

2016年あけましておめでとうございます。

今年は正月3日間も天気が良く、3月並の暖かさにもなり暖かいのは良いですが異常気象ではないかとも、また冬物が売れずに経済に悪影響がでるとかの話も出ています。

昨年は「ひつじ辛抱」の年で、前半は「どこが辛抱なんや」と言う感じでしたが、夏頃から中国発で怪しくなってきて、後半は本当に辛抱の1年でした。 今年は、「さるとり騒ぐ」とのこと。 中国は底入れしたと言う観測もありますが、アメリカの利上げ、それに伴う発展途上国への影響度合い、原油の更なる下落、最後はアベノミックスの成否は如何に、という風に課題というか、懸念ポイントが多くあります。

この中での最大懸念は原油価格の下落でしょう。 原油が足りなくなると大騒ぎしたのは何だったのか? 原油枯渇は何年経っても30年先です。 30年経っても30年先と言うことになるのでしょう。 原油産出国は大幅な収入源となり、シェールオイルで湧いたアメリカも、痛し痒しというところです。 日本は、原油の輸入費用が減少して、これはこれで良いのでしょうが、貿易黒字が貯まるの円高になる、輸入価格が下がるので、デフレ脱却を目指すアベノミックスには逆風となって、これも痛し痒しの状態です。

アベノミックスは第2段となりましたが、第一弾ほどの迫力はないようです。 経済を発展させて、この成 果を社会福祉に役立てると、先日見たニュースで公明党の山口代表が言い切っていましたが、こう言う政策は本来民主党が唱えないといけない政策で、給与アップを政府が求めることを含めて、民主党の出番が全くないです。 最低賃金の値上げも元々民主党の主張だったと言っていますが、民主党時代の経済状況では、最低賃金を上げると、雇用が減ってしまうと言う経済理論があり、これもアベノミックスの成果の上に成り立つものだと思います。

果を社会福祉に役立てると、先日見たニュースで公明党の山口代表が言い切っていましたが、こう言う政策は本来民主党が唱えないといけない政策で、給与アップを政府が求めることを含めて、民主党の出番が全くないです。 最低賃金の値上げも元々民主党の主張だったと言っていますが、民主党時代の経済状況では、最低賃金を上げると、雇用が減ってしまうと言う経済理論があり、これもアベノミックスの成果の上に成り立つものだと思います。

すったもんだの軽減税率は、結局公明党の言うなりになってしまったのですが、官邸としては今夏の参議院選挙で公明党の協力が必要、消費税は本心では上げたくないが、上がる状況になってもしょうが無い。 上がったとしても軽減税率で緩和されるだろう、もし消費税が上がらなかったら軽減税率も意味なくなる、と考えていると思います。 弱者対策としての軽減税率はほとんど意味が無く、消費税の緩和手段としか考えられません。 それにしても財務省の権勢はいまいずこ。 完全に主導権を官邸に持って行かれてしまっています。 しかしこれが本来の姿であって、財務省が政治の実態を動かすような事態は決して良いものではないでしょう。

ちょっとだらしないのが経済界。 これだけいろいろな政策が出ているのだから、内部留保が史上最大になっているときに、もっと前向きに新しい事業に打って出るべきです。 日経連はこの後に及んで、まだいろいろ要望を出していますが、今度はそっちの番でしょ! と言いたくなる。 やれ成長分野がないとか、人口が減るとかの言い訳はたくさんありますが、何も日本だけではない、海外にどんどん出て行くべきです。 全世界的に投資が減っているのならいざ知らず、OECD平均でも低迷していますので、如何に日本の経営者が引きこもって いるのか良く分かります。

いるのか良く分かります。

家電が苦戦しています。 ソニーは何とか持ちこたえていますが、時間の問題。 むしろ利益で圧倒しつつあるファイナンスビジネスに方向を向けるのではないでしょうか。 パナソニックは、諦めて電機企業に変身中です。 10年経ったら、全く違う企業になっていると思います。 シャープは液晶を売れるときに売ってしまって、家電は東芝と一緒にすると言う案が進んでいるようです。 どちらの会社も少し変わったと言うかアイデア勝負のところがあるので、組み合わせとしては良いと思いますが、ちゃんと売り切れるかどうかがポイントです。 東芝もこのピンチに家電を切り離して、身軽になれるのではないでしょうか。 後は原発ですが、新しいタイプの原発のニーズはたくさんあるので、小型の安全性の高い、後処理のしやすい原発を展開できれば、面白いと思います。

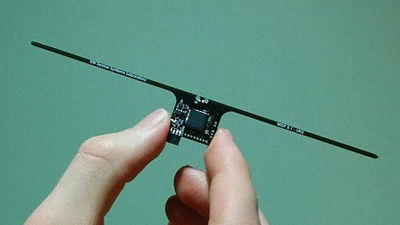

いずれにしてもハードウエア単体としての家電は、トータル需要は増えていくでしょうが、もっと労働力の安いところに移行していくでしょう。 中国沿岸部から内陸部、さらには西域地域から西または南方面。 Giooleの株価総額がトヨタに匹敵するようになって来たことからも分かるように、製品の付加価値がどんどんソフトやプラットフォームの方に移行しています。 ハードウエア単体の付加価値はどんどん下がる。 だからIoTなので、これで付加価値の低いハードウエアと高いアプリを結びつけます。

付加価値の低いハードウエアは不要だと言う意見もあるでしょうが、これはアプリのための土台であって、これを放棄するとアプリまで行き着かないです。 Googleなどのアプリビジネスが一番頭を悩ましているのがここでしょう。 Appleもその一員と言えるわけで、これらの会社はEMSを活用して、ハードウエアを調達しています。 Jobsぐらいの非常にハードウエアを良く分かって、狂信的と言えるほどEMSに要求を伝えるのは、常人では難しいと思います。 一般の企業、特に日本の製造業は、従来の製造技術を生かして、利益は余りで無いかも知れないが、高品質のハードウエアとIoTの組み合わせで付加価値の高い、高品質の製品を作り出していくべきです。

ビッグデータと後述するAIをアプリ側で持つことで、飛躍的に高い付加価値を付けることが出来ます。 勿論この高い技術的な付加価値を経済的な価値に置き換える、平たく言うと「売る」技術も必須になります。 昨年正月の記事を見ているとAIの話ばかりでしたが、今年もAIです。 後年には2015年はAI元年と言われるようになると思います。 ネットがそこそこ一般的になったのは1993年でした。

バブルが崩壊して、これが構造的なものか景気変動に寄るものかの見極めも出来ずに、ひょっと使っていたワークステーションを見たら綺麗なWebブラウザが見えていたのが印象的です。 それまではインターネットと言っても文字ベースのものしかなかったので、革命的だったと思います。 それでもコンテンツを、みんなが我先に作り出すとは夢にも思いませんでした。 今は当たり前になったことも、たった20年前には想像も出来なかったものです。

同じ事がAIについても言えると思います。 AIはこのネットの例よりは先に行っていると思いますが、単語だけを話者不特定で、通常の音環境で発音してもキチンと音声認識する。 確かに難しい単語は無理ですが、確かに、ディープラーニングによって、いつかは起きると思っていた技術的なクオンタムジャンプはアッサリと達成されました。 単なるプログラムでは無理ではないかと思っていたので、意外でしたが、これで新たな局面になったのは確かです。

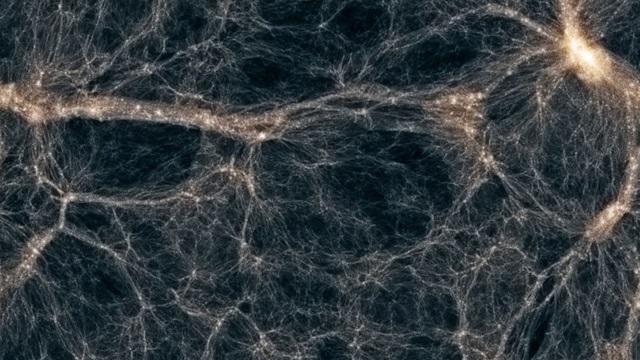

シンプルな機械語の組み合わせから、まずコンパイラによって、人知が及ばなくなる世界が登場しました。 それが今回ディープラーニングに寄って、さらに人知の及ばない世界が完全に登場しようとしているのは驚異の何物でも無いです。 青色LEDなどの自然科学に立脚する技術は、一種の神のみぞ知る部分があります。 現時点で理論的な説明は出来るでしょうが、完全には無理です。 クォークから原子、分子、タンパク質、アミノ酸やDNA、細胞を経て人間は出来ていて、頭で考える思想は、最後はクォークに還元できる(現時点での最小単位はクォークとして)のですが、クォークをいくら調べてもその人の思想は分析できないです。

今回のディープラーニングも同じで、こっちは、神ではなくて人間が定義した命令セット上の機械語の組み合わせで音声認識が出来るのです。 何の仕掛けもタネもなくて、機械語からの積み上げで出来ると言うのは驚異的で、このまま行って、次の技術的なクオンタムジャンプによって、意識を形成出来るかも知れません。 こうなると完全な人工知能になり、世界はまた大きく変化します。 幸せになるのか不幸になるのか、世界では議論が戦わされています。

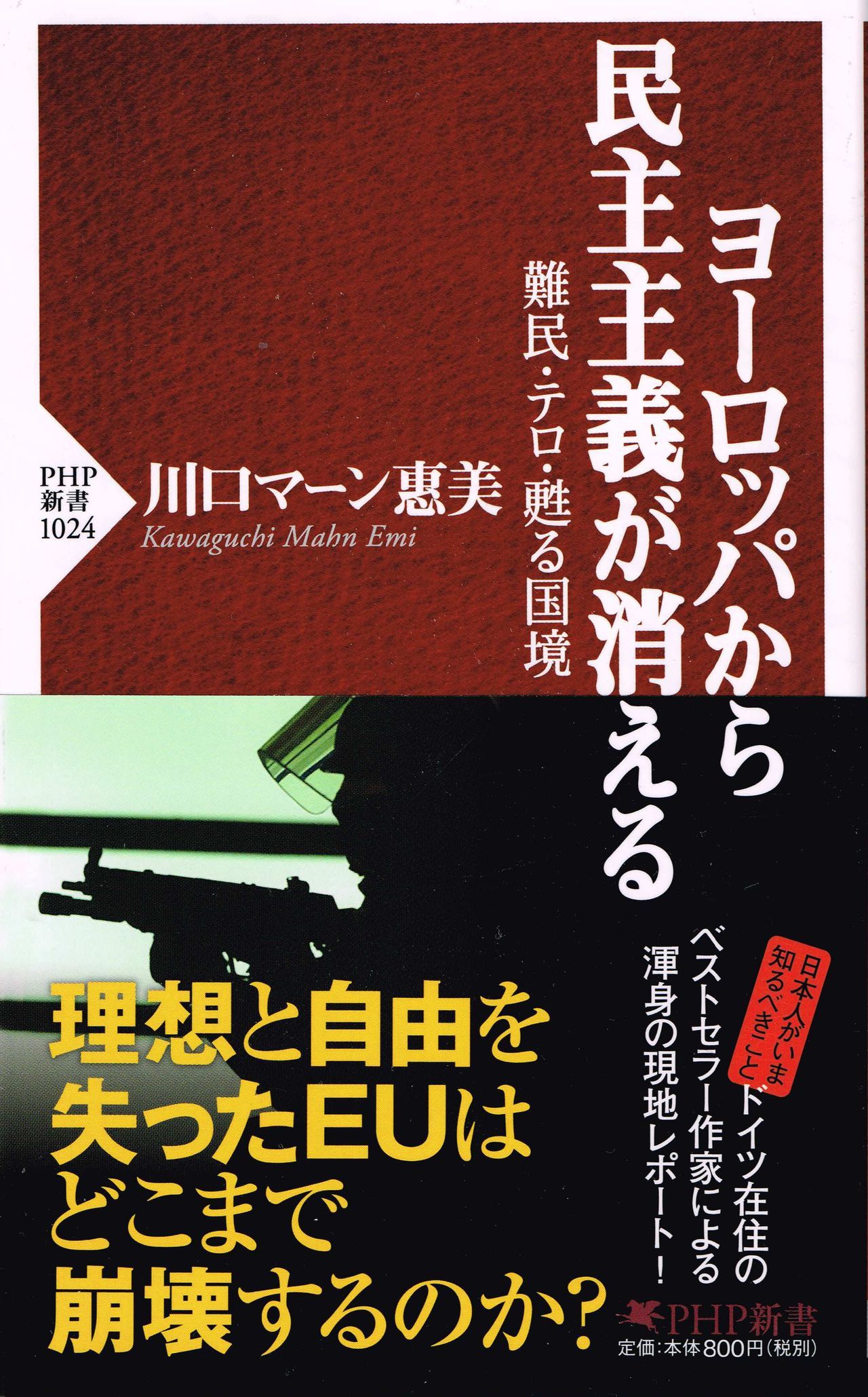

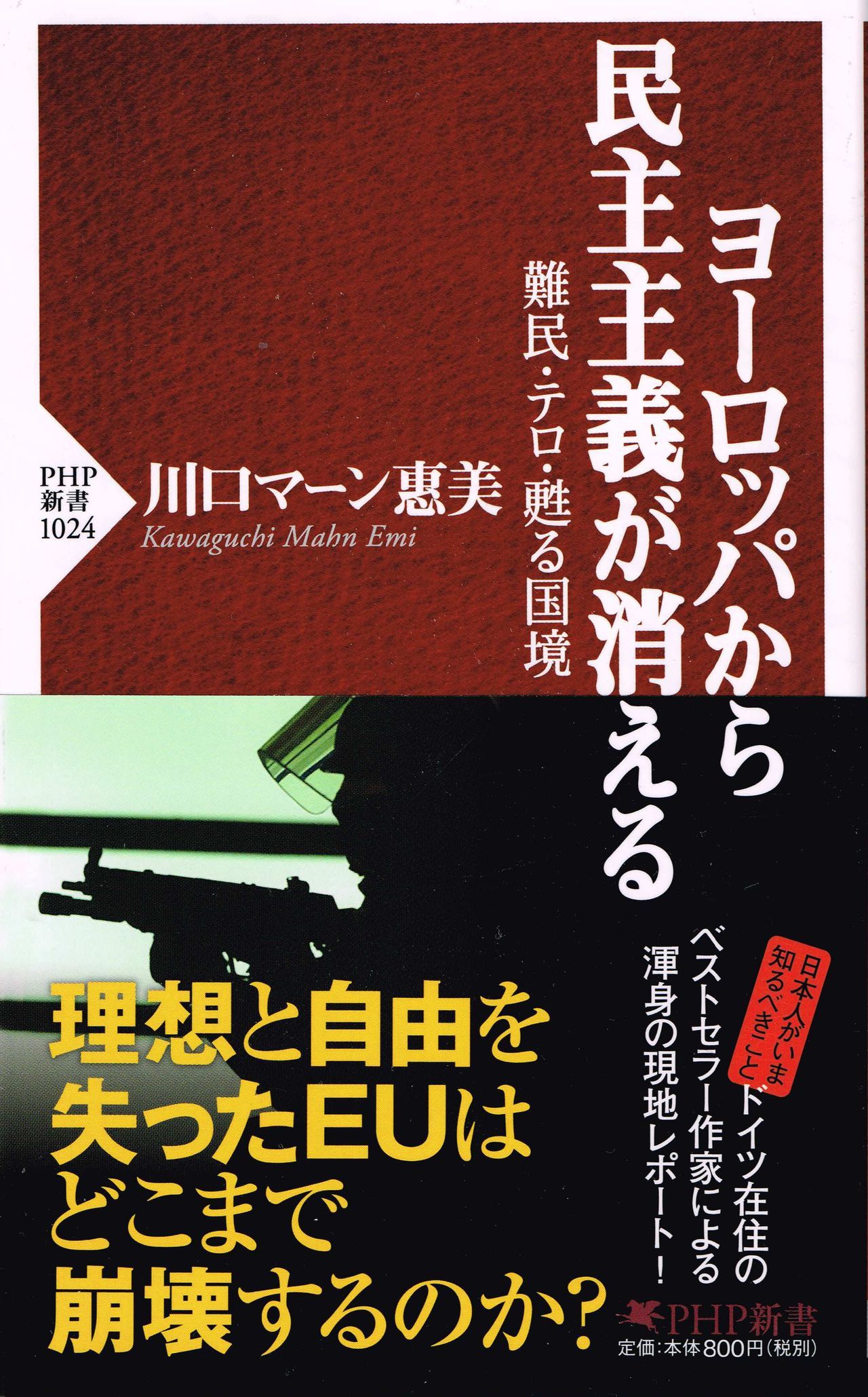

今月の読み物は、「ヨーロッパから民主主義が消える」 PHP新書 川口マーン惠美著 ¥864

オススメ度 ★★★ 必読

正月から物騒な話ですが、さるとり騒ぐなので、のっけから直球です。 プロの評論家やレポーターではないですが、なかなかしっかり書けています。 これを読むと、分かっているようで、やはりヨーロッパは遠くて分かっていない事が良く分かります。 彼らから見た極東です。 同じ事がヨーロッパの人たちににも言えるのでしょう。 何となく頭では分かっても、何となく実感の無いヨーロッパ特にドイツの状況が良く分かります。

正月から物騒な話ですが、さるとり騒ぐなので、のっけから直球です。 プロの評論家やレポーターではないですが、なかなかしっかり書けています。 これを読むと、分かっているようで、やはりヨーロッパは遠くて分かっていない事が良く分かります。 彼らから見た極東です。 同じ事がヨーロッパの人たちににも言えるのでしょう。 何となく頭では分かっても、何となく実感の無いヨーロッパ特にドイツの状況が良く分かります。

内容紹介(Webより転載)

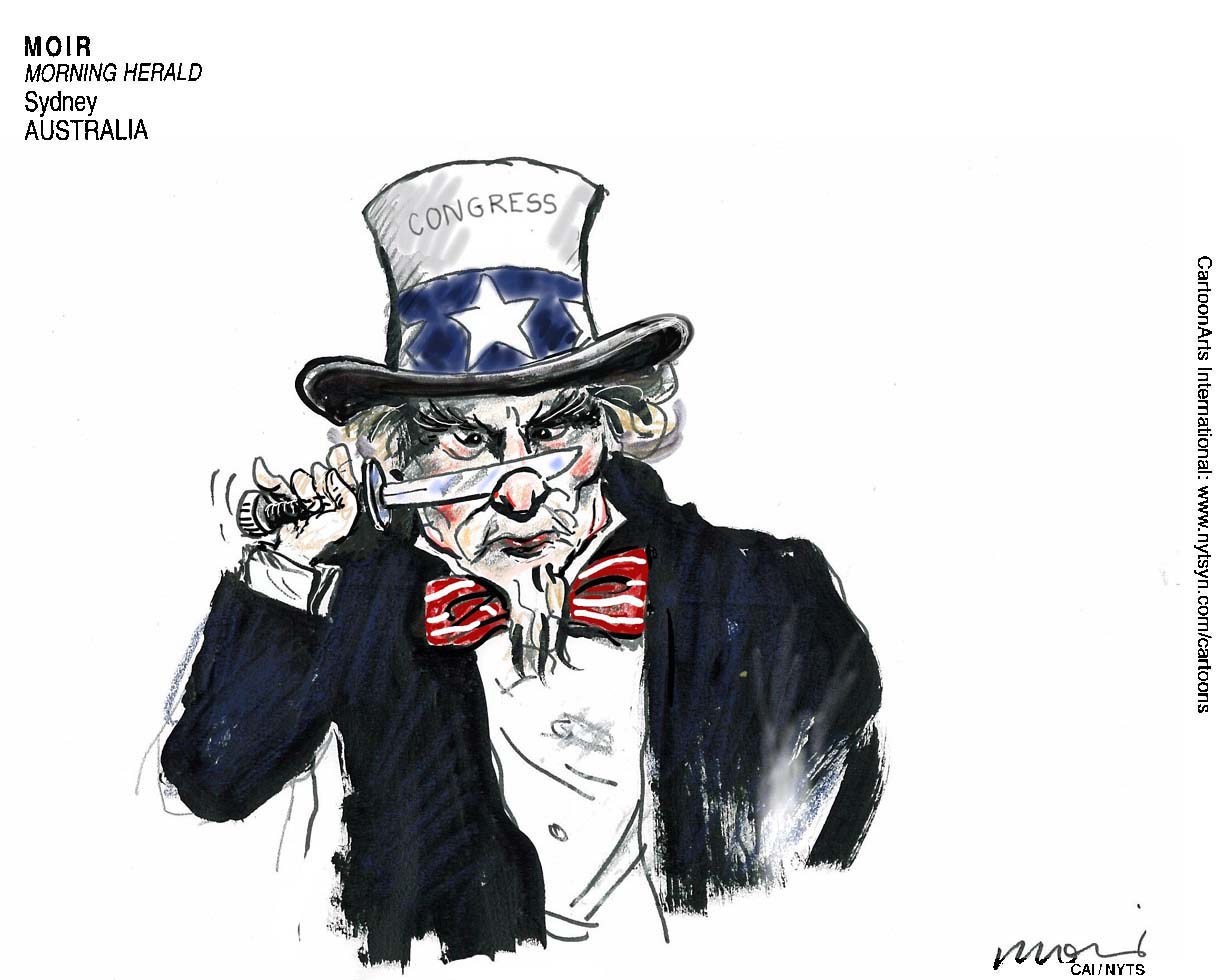

押し寄せる難民、繰り返されるテロ、そして甦る国境……。日本人がいま絶対に知らなければならないことは何か? ドイツ在住30年のベストセラー作家による現地レポート!

かつてEUが誕生したとき、ギリシャに「国境なき医師団」が入り、「ドイツ帝国」の復活が危ぶまれ、テロの嵐が吹き荒れることを誰が想像しただろうか。第二次世界大戦の反省を経て、「ヨーロッパは一つ」という理想を掲げたはずのEUは、どこかで道を踏み外した。それも取り返しがつかないほどに。

それどころか著者が現地で目にしたのは、ますます右傾化し、国境線を高くして内部に閉じこもる、理念と乖離した加盟国の姿だった……。難民とテロによってギリシャで生まれ、フランス革命を経てヨーロッパの自負となった民主主義は終焉を迎えるのか? その先にあるのはナショナリズムの膨張? それとも戦争?

そしてこの惨状は、日本にとって決して「対岸の火事」ではない。そこで学ぶべきはグローバル化の止まらない世界で、TPPなど「国境を超える枠組み」とどう向き合えばいいのか、ということだ。テロ、難民、ギリシャ問題、EUと世界情勢の行方、日本の選択までが一挙にわかる著者渾身の一冊が緊急発刊。

内容例:ワイマール共和国の制度を逆手にとったヒトラー/離脱をほのめかしてEUをつくり変えたいイギリス/選挙を経ない人たちが政治を司る不思議/40パーセントも削減されたギリシャの医療費/「チプラスは無能」と書き立てたドイツメディア/ドイツ経済圏に自主的隷属するフランス/フォルクスワーゲン不正ソフト事件が与える衝撃/難民にとっていちばんの魅力は医療/日本海が現在の地中海のようになる日/突貫工事で鉄条網の柵をつくったハンガリー/EUにはいま、国境が復活しようとしている/分離独立を叫んで政府と対立するカタルーニャ/フランスで吹き荒れたテロリズムの嵐/テロ防止のためなら「自由の制限」もやむなし?/日本の国益と安全は、日本人が守り抜くしかない……ほか

想定通りの消費税アップ先送りとなり、同日選は取りやめになり、アメリカではヒラリーが政治資金問題が再燃して、トランプがますます有利になっているようです。 先週末には、アメリカの雇用統計が発表され、予想より大幅に少ない数字に、ドルは急騰。 円は一気に106円台に上昇しました。

想定通りの消費税アップ先送りとなり、同日選は取りやめになり、アメリカではヒラリーが政治資金問題が再燃して、トランプがますます有利になっているようです。 先週末には、アメリカの雇用統計が発表され、予想より大幅に少ない数字に、ドルは急騰。 円は一気に106円台に上昇しました。