今月のひとこと 2020年7月1日

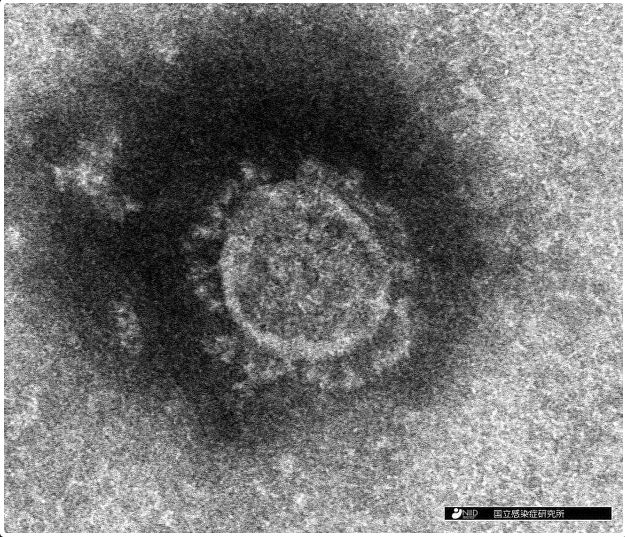

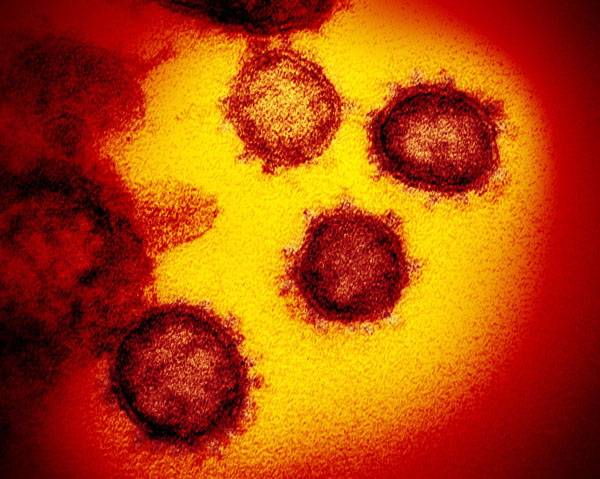

新型コロナも第2波と言うより、第2段階に入ったようです。 れにしても、いろんなことが言われていて何が本当なのかよく分かりません。 専門家と言われている人も、言うことがバラバラで何が本当か良く分かりません。 マスクは役に立たない、現に私はマスクをしたことがない、と公言する「専門家」コメンターも居ました。

実体経済と乖離してると言われていた株価も、少しは落ちてきて、それでもまだ高いと思うのですが、コロナによる経済停滞が長引いて、本当に実体経済が傷んでくるとまたリーマンショックの二の舞になりそうです。 妙に撲滅を目指すのではなくて、バランスが重要だと思います。 そういう意味では、解除基準を動かしてでも、少し経済を動かしていかないといけないと思います。

新型コロナの話題で一番面白かったのは「K値」です。 阪大の物理学の先生が考えたのですが、日曜には感染者数が減ると言うような変動を無くすために一週間の感染者数とって、それまでの感染者数で割ると言うように、非常に簡単な計算で計算できます。 ポイントは、幾何級数的に落ちていくので、対数目盛を使って、ポイントを合わせ込みをすると、収束段階では、直線的に落ちて行きます。 どこかで合わせこみをしないといけないのですが、非常に良く合います。

合わせ込みが恣意的ではないかと批判がありますが、パラメーターが一つで合わせ込んで、これだけ一致するのは意味があると思います。 収束するのは直線で落ちていくことになるのですが、この直線の傾きが日本と外国では、明白に違っていて、その国の特性を表していると思います。 この分析で、日本の感染のピークは緊急事態宣言前の3月28日ごろとされています。 それで、各種の宣言は意味がなかったとされています。 ただ気を使って、他の原因による増加は抑えられたかも知れないと言うことになっていますが、グラフを見る限り、明白に意味が無かったことになります。 8割削減とか40万人が死ぬとか、いくら専門家の意見で前提があるとしても、現実味がないと思います。 XXバカと言う言葉が頭をよぎりました。

「K値」に関しては、恐らく物理の実験データの処理の発想だと思います。 私も学生の頃に、本当にバラバラのデータを前にして、どうやって整理して結論を得るのか四苦八苦したことがあるので、なんとなくやり方は理解できますし、下降直線が得られたときは、何だと言う気持ちになると思います。 データは全て公表されていますので、自分で計算してみることも出来ます。 各国のや日本の府県別のグラフもあるので、眺めてみれば面白いと思います。

これからどうなるかというのがポイントですが、基本的にはある程度一定値に落ち着けばそれは収束したとみなせると思います。 大阪は問題ないのですが、やはり東京が問題です。 ニューヨークと同じように大都市ですので心配です。 それと新幹線で繋がっている大阪のへの影響が心配されるところです。

いずれにしても こういう風に感染症統計学みたいな専門の人と違う発想が出てくるのは非常に面白いと思います。 神奈川県は早速これを自粛解除の条件に入れているみたいで、大阪も大いに参考にしているようですが東京は解除項目には入っていませんでした。

あと面白かったのは免疫議論です。 多数が抗体を持つ集団免疫を目指したイギリスははやばやと敗退し、スウェーデンも集団免疫を目指してるのですが、あまりも死者数が増えてしまって、非常に困ってるところです。 現在5000人の死者でも集団免疫は獲得できず、このままだと獲得には5万人の死者になってしまうようです。

アメリカも見ているところ経済を復活させながら、集団免疫を目指してるような気がしますが、何としても医療崩壊を避けないといけないのですが、既に崩壊していると言う話もあります。 大統領選挙を目指したトランプ大統領の経済第一主義も、これだけ感染が広がると逆効果になるでしょう。

今年はコロナの感染防止が効いているらしく、少ないみたいですが、通常のインフルエンザでも毎年の死者は何千人といるわけですから、今の日本のコロナの死者はそれに比べても非常に少ないと思います。 自殺者も失業率が1%上がる毎に2000人増えると言う統計データもあるので、医療崩壊しない程度に、感染者を許容する必要があるのかもしれません。 ただ医療崩壊が始まりかけると、これをコントロールするのは至難の業という話もありますし、年寄りは重症化しやすく、老人にとっては災難になります。

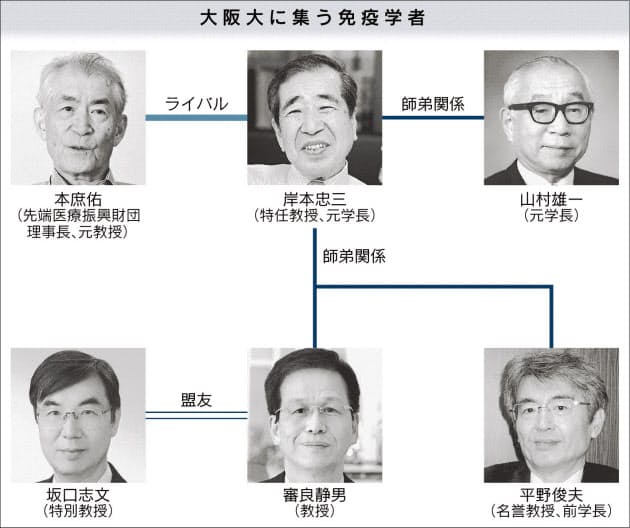

人間というのは、進化の果てに生き延びてきた種族だけあって、免疫機構は精緻に出来ているようです。そうでないと人類はもうすでに絶滅していたことになります。 医学的な免疫には、T細胞とかによる細胞免疫、抗体免疫、自然免疫とこの三つあるらしいのですが、ワクチンは抗体免疫に関するもので、先日のテレビでノーベル賞の本庶さんが、すぐに出来ると言うのは素人考えで、こんなものは何年たってもできないかもしれないんだ、と例のあの上から目線でおっしゃってました。

面白いのは昆虫の抗体を入れることで自然免疫が得られたという論文が10年以上前に出ていて、その先生が阪大でやっている臨床試験は、もうすでにこの7月から30人規模で始めるみたいです。 もちろんこっちの方は抗体をDNAだけ作って入れる方式で動物実験では抗体が得られたとのことです。 しかし実用になるのは1年先で、さらに、国民の大多数に行き渡るにはさらに時間がかかるでしょう。

この阪大方式ががうまくいけばノーベル賞学者も大したことはないということになってしまいます。 案の定、本庶さんと大阪大学はライバル関係らしいです。 免疫に関しては、この三つ、集団免疫を入れると4種類がごっちゃに議論されているような気がします。 専門家でも何かごっちゃにしているところがあります。

日本は幸か不幸か感染者数が少ないので臨床試験ができないということが問題で、わざと感染させるのは、流石の中国でもできないでしょうから、中国でもなかなか進まない進まないと思います。 一説ではカナダでやっていると言う話もあります。 アフリカとかアメリカとか欧州なんかが先行するんだと思いますが、いろんなパターンがあるので期待しすぎも良くないし期待しないのも良くないという感じです。

今月の IT の話題は、もちろん富岳ですが、以前に本欄で取り上げました。 同じチップを使ったパソコンと言うか数百万でもするので、コンピュータと言う感じですが発売されました。 富岳がリモートで使えるようになる前に使うのでしょうか。

「富岳」の前は「京」その前は「地球コンピュータ」、日本らしくずっとベクター方式のガラパゴスと言ってよいような仕組みで、ソフト開発が特殊で大変。 「京」になって普通のスカラーになったのですが、昔を引きずって独自のCPUとOS。 それが「富岳」になってやっとArmのCPUでLinuxになったようです。 説明ではパワポも動くと言っていました。

開発者によると1位を目指したのでは無かったが、結果的には1位になりました。 2位ではダメなんですか? と言うのは分かって言っていたら良かったのですが、どうも分からずに言っていた。 最近のサーバーではなくクラウドです、と言うのと同じで、間違いではないが、分かって言っているのかが怪しいです。 「富岳」はこの「2位じゃ」に触発されたのか、性能は置いておいて、汎用性に重きを置いたそうです。 それが結果的には1位になる。 ビジネスと同じですね。 利益ばかり追求してもダメ。 地道に理念を追求していて、はっと気が付くと、利益が溜まっていたと言うのが良いと思います。

スパコンで思い出すのは、20年以上前に4コアではなくて、88Kと言うモトローラのRISCチップを4つ搭載したワークスレーションをカーネギーメロン大学に寄贈して、寄贈と言っても普通は受け取ってももらえないのですが、この時にどうやって使ってるのかと言うので見に行ったんですが、一人の研究者が20台ほどの、ほとんどのマシンを独り占めしていて積み上げて、それでアインシュタインロマンの CG を作ってました。 当時のNHKが作った番組で光の速度で動くと、どう見えるかっていうのを実際にグラフィックで見るという画像なのですが、番組のキャプションの最後に、ちらっとカーネギーメロン大学協力と出ていました。

この時に、もし我々のワークステーションが無かったらどうするつもりだったのか?と聞いたら、スパコンを使うつもりで、その使用料をどうするかと悩んでいたと言うことだったので、もちろん性能は天地も違うのですが、この時に初めてスパコンを意識しました。

さらに後でわかったのですが、この時に絡んでいたのが、MIT メディアラボ所長になったジョージ伊藤でした。 その後スキャンダルに巻き込まれたらしいですが、世の中は狭いものだと思いました。

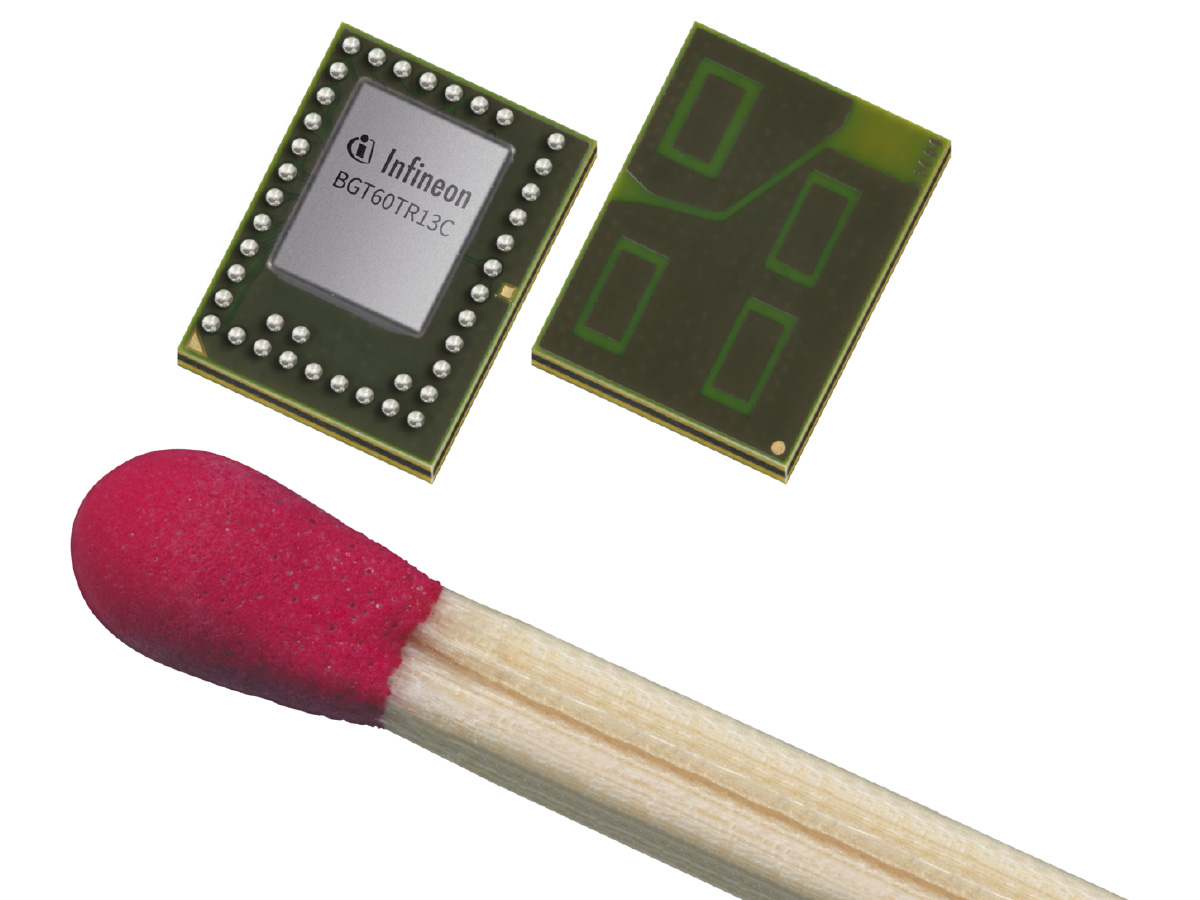

いろいろ記事を見ていてビックリしたのが60GB のミリ波レーダーーチップが出来たと言う話。 自動車用ミリ波レーダーを開発する黎明期に、わざわざイスラエルまで行って、技術を探していました。 イスラエル空軍司令官にまで面会して話を聞きました。 彼ら曰く、空の戦闘でミリ波レーダーを使うが、空は飛行機しかいない。 地上の道路はいろんなものがある。 これをどう見分けるか。 当時はトヨタがほそぼそと研究している段階で、出来たとしても大きさが大きいし、価格も高くなるので、まずトラック用から始めようかと検討していました。 隔世の感があります。

今では、ごく当たり前の技術になったのですが、アンテナまで含んだ 1チップでミリ波レーダーが実現できるというびっくりしました。 半導体の進歩が著しいので、若かりし頃にアマチュア無線で400メガの通信が稀で、1200メガぐらいの通信と言うのは通信できただけで世界記録になるというような頃でした。 今では CPU チップのクロックで4 ギガは平気で動いていまので、60ギガ の本当のミリ波のレーダーできるのは不思議でも何でもないんでしょうが、これが1チップで出来るのは凄いと思いました。

今月の読み物は「ゴーンショック 日産カルロス・ゴーン事件の真相」 幻冬舎単行本

今月の読み物は「ゴーンショック 日産カルロス・ゴーン事件の真相」 幻冬舎単行本

朝日新聞取材班 Kindle版 \1,604

ゴーンの脱出劇が話題になっていますが、あれはたいした話ではなくて、書いてあるのは知っていることばかり。 この本の面白いのは日産の内情をと言うか、過去の歴史をずっと書いてあるのが面白い。 労働組合との確執から始まって社内抗争が延々とあるということはなかなか面白かった。 だから日産の人にとってみたら、従来の社内抗争のの一環であるという感じでしかないんじゃないかと思います。

日産は好きな会社でありますし一時は就職しようかと思って、銀座の本社まで、友人と2人で大阪から徹夜で車で走って、人事部長とアポもなしに面談したことがあります。 愛着ある会社ですが、どうも技術はすごいんですが、できてきた車はの仕様がやたらと役所的なので妙だと思ってたんですが、この本を読んでやっと分かりました。 やはり。良いい意味でも悪い意味でも役所なんですね。

コロナで外に出れないのなら、電子版で読み流すのはでは面白いと思います。

【解説より】

孤独、猜疑心、金への異常な執着カリスマ経営者はなぜ「強欲な独裁者」と化し、日産と日本の司法を食い物にしたのか?世界中が驚愕した前代未聞のスキャンダルの全貌・ゴーン逮捕に踏み切った検察の内情とは・ゴーン追放は日産の社内「クーデター」だったのか・仏大統領マクロンvs.ゴーン。どんな確執があったのか・家庭の問題。孤独な青年時代。ゴーンの生い立ちとは・ゴーンによる恐怖政治と会社「私物化」の実態とは・逃亡後したゴーンが訴える「もう一つのストーリー」とはすべて調べ尽くしたのは本書だけ!電撃逮捕の世界的スクープを放った朝日新聞ならではの圧倒的取材力を駆使。迫力の調査報道ノンフィクション。

の人だと思っていましたが、非常にフットワークの軽い方だなという印象を受けました。 その直後に弱冠47歳で社長に就任されて、社長は最低10年を続けるが、その10年をどういうビジネスを展開していくのかという超長期事業計画が作られました。

の人だと思っていましたが、非常にフットワークの軽い方だなという印象を受けました。 その直後に弱冠47歳で社長に就任されて、社長は最低10年を続けるが、その10年をどういうビジネスを展開していくのかという超長期事業計画が作られました。