2014年11月3日

2014年11月3日驚きましたね。 世界中が驚いて世界同時株高。 サスガは黒田マジックで、完全に裏をかきました。 たまたま外出していたので、夕方にチェックしてみると、手持ち残高がエラく変化している。 何かの間違いだと思って、日経平均を見てみると750円以上のアップしている。 この時点でも何が起こったのかが、分かりませんでした。

金融緩和だけにしてはおかしいと思いましたが、以前から話の出ていたGPIFの投資組み替えも同時に出たのが効果的だったようです。 株式市場への直接インパクトはNISAどころでは無いです。 アメリカのQE3の終了と、日本の経済状況が少し底を打ったタイミングとで、絶妙でした。 おまけに3連休に入る直前で、エコノミストの誰かが予測していてもおかしく無いと思いますが、誰も想定してなかったようです。

本欄の昨月号でも次のイベントは消費税増税の判断と書いていたように、金融緩和はその後だと思っていました。 しかし逆に見ると、物価上昇2%にはほど遠く、景気は足踏み、原油価格も下がってきて、この状況では消費税増税の判断はしにくく、もしやってもその反動は大きいものとなるでしょう。 いずれにしても今回の金融緩和は積極性と言う点では最高の 規模とタイミングでした。 連休明けからの市場の動きから目を離せません。

規模とタイミングでした。 連休明けからの市場の動きから目を離せません。

この緩和によって消費税増税は固まったと思います。 こんな短期間に2回も増税するのは世界でも例がないですが、ことここに至ると、引き上げざるを得ないでしょう。 私は増税延期論ですが、黒田総裁の狙いの一つに、増税消極論を封じる狙いもあったと思います。 2%の消費税アップで、何としても力ずくでも2%の物価上昇を実現させると言う意思表明であり、これで一部にくすぶっていたデフレ脱却懐疑論とも言うべき消極論を一蹴する効果があると思います。

アメリカはQE3を終了。 日本はこれと消費税で何とかデフレ脱却。 残るはECです。 ドイツが大変身して財政規律と少し緩めると話は異なると思いますが、今のままでは、日本と同じデフレ突入です。 日銀の動きを一番気にしているのはEC、ドイツでしょう。 他では、むしろ中国が問題ですが独裁の国のメリットで、金融政策などは自由自在ですのでリー マンショックみたいな大崩れはしないと思います。 ECが復活すれば中国も助かる。 新興国はドルが絞られるので、落ち込むというか、元の木阿弥になるだけ。

マンショックみたいな大崩れはしないと思います。 ECが復活すれば中国も助かる。 新興国はドルが絞られるので、落ち込むというか、元の木阿弥になるだけ。

科学分野の大きな話題は、何と言ってもLED関連特に青色発光LEDに関するノーベル賞受賞です。 ブルーレイディスクのブルーはこの場合は青色レーザーですが、同じ技術の上に出来上がったのです。 LEDそのものの発光出力も大きくなり、電球や蛍光灯を置き換えるエジソン以来の革新的な発明となりました。 LEDそのものの発明やその後の高出力化に貢献した人も居ると思うのですが、大きな貢献をした人が見当たらないのか、今回の受賞には含まれませんでした。

LEDは消費電力が極めて少ないとされていますが、照明に使われるような高出力のLEDは結構電力を食います。 フィラメント敷の電球は点灯していると触れないほどの熱を発生しますが、これが発光効率の悪さを示しています。 要するに消費電力のほとんどを熱として消費し、ごく一部のエネルギーが光となって輝いているのです。 LEDでも状況は同じで、一部は熱として消費されます。

熱として電力を消費するLED照明器具には、大きな放熱板が付いています。 LED電球で半分ぐらいは光っていない部分があるのはそのせいです。 確かにLED電球は発光効率は良いのですが、熱になる分が結構多いので、常時15Wぐらいは必要なようです。

最近蛍光灯タイプのものが安価に出てきたので、試してみました。 ただ蛍光灯には安定器と言う回路が入っていますので、少し手間が必要です。 、安定器を外してしまう方法と、グロウスタータ球を外すだけと言う2つの方法があります。 安定器を外す方法は、手間がかかりますが、LED蛍光灯も安くて、良い方法ですが、何かの都合で元の蛍光灯に戻そうとすると、また安定器をつなぎ直さないといけないと言う問題があります。 2番目のグロー球を外すだけなら、元の蛍光灯に戻すのも手間は少ないと思います。 もっともこの場合はLED蛍光灯の値段も少し上がります。

試したLED蛍光灯は海外製品ですが、2ヶ月ぐらいで半分が消えてしまって無料交換しました。 新しいのは少し暗くなったような気がします。 いずれにしても、LEDそのものの寿命以外に、特に海外製品は安価ですが初期不良が結構多いようで、注意が必要です。

今月の読み物は、影法師 講談社文庫 百田 尚樹著 ¥700

今月の読み物は、影法師 講談社文庫 百田 尚樹著 ¥700

お勧め度 ★★☆ はまるか、はまらないか、両極端

大阪出身の作家自身はあまり好きでは無いので読まなかったのですが、たまたま読むものがなくなって、買いました。 如何にも作ったと言う感じの時代小説ですが、それなりにストーリー性もあり、最初の部分は面白くなかったですが、後半になるに従って面白くなりました。 いずれにしても話が出来すぎなので、しらけてしまうかも知れません。 Amazonの書評でも号泣した人から、読むのが苦痛で途中で止めた人まで賛否両論。

内容説明

光があるから影ができるのか。影があるから光が生まれるのか。国家老・名倉障蔵が追った竹馬の友・彦四郎の不遇の死、その真相とは。

内容(「BOOK」データベースより)

頭脳明晰で剣の達人。将来を嘱望された男がなぜ不遇の死を遂げたのか。下級武士から筆頭家老にまで上り詰めた勘一は竹馬の友、彦四郎の行方を追っていた。二人の運命を変えた二十年前の事件。確かな腕を持つ彼が「卑怯傷」を負った理由とは。その真相が男の生き様を映し出す。『永遠の0』に連なる代表作。

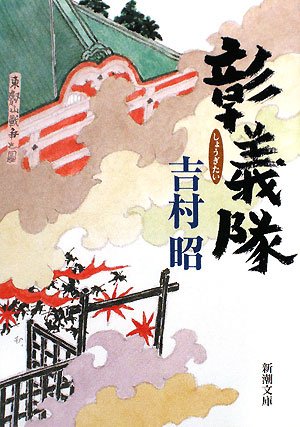

今月の読み物は、彰義隊 新潮文庫 吉村 昭著 Kindle版 ¥720 単行本 ¥810

今月の読み物は、彰義隊 新潮文庫 吉村 昭著 Kindle版 ¥720 単行本 ¥810