2013年12月6日

日経平均も16000円超を目前にして、行ったり来たりです。 来年から売却益に対する課税が強化されるので、それを見込んだ売りと買いが交錯しています。 海外勢もそろそろクリスマス休暇に入るので、動きが鈍くなってきたと思います。

日経平均も16000円超を目前にして、行ったり来たりです。 来年から売却益に対する課税が強化されるので、それを見込んだ売りと買いが交錯しています。 海外勢もそろそろクリスマス休暇に入るので、動きが鈍くなってきたと思います。

NISAも早々と口座開設合戦が華々しかったですが、予想されたとおり、重複開設があって、これの取り扱いが問題となってきています。 基本的には早いもの勝ちで、開設日付の早いものが有効となりますが、同じ日だとどうするのか、問題ですね。

為替は円安に振れたのですが、意外にその効果は無くて、むしろ円高のメリットが失われて、貿易赤字は膨らんでいます。 もっとも、円安は国内物価の引き上げ要因になりますので、デフレ脱却には有効だと思います。 しかし短期的には痛みが伴います。

少しマシになってきたヨーロッパが怪しくなってきました。 要するにデフレです。 デフレはじわじわと効いてくるので、EU危機みたいなことはないですが、少しずつ体力が低下してくる感じです。 あれだけ大騒ぎしたギリシャの財政は、あっと言う間に持ち直して、財政赤字は激減したそうです。 ギリシャの場合では無いですが、単純に財政赤字が減ったから良いというものではないのが難しいところです。

通貨発行権を持つ政府は、ある程度の赤字は持っていないといけないようです。 しかし日本の財政赤字(誤解をするので敢えて借金とは言いません)は、巨額すぎます。 少なくとも半分にはしないといけないと思います。 現在の赤字を完全に黒字にするには消費税を20%以上にすべきと言う議論もありますが、赤字をゼロもしくは黒字にしないといけないと言う理由はありません。 通貨発行件を持つ国家の財政赤字を家計に例える財務省の説明はおかしいので、ここは少し頭を切り替える必要があります。

消費税の低減税率の話で、先日のBS放送の番組を見ました。 これを推進する公明党が説明していましたが、その論拠に唖然としました。 これを見て、公明党嫌いになった人は多いと思います。 低減税率推進の2つの根拠の1つが、国民が望んでいるから、と言うのがあって、これの更に根拠は、アンケートだそうです。 アンケートで低減税率が望ましいですか? と言う問いに、60%以上がYESと答えたと言うのが理由です。

誰でも税金が安くなることに異論はないでしょう。 むしろ40%もの人が、NOもしくは分からないと答えたほうがビックリします。 同席していた元主税局官僚が、「10%均一」 と 「11%+食料品の低減税率5%」の比較ならフェアーだと言ってました。 食料品の税率5%は全体の税率の1%に相当するそうです。 該当品目の線引きも 難しいし、低所得者対策にもならないので、この番組を見たあとの私の感想は元々慎重であった低減税率は反対になりました。

難しいし、低所得者対策にもならないので、この番組を見たあとの私の感想は元々慎重であった低減税率は反対になりました。

その後が、もっとひどかったです。 元銀行員の公明党の副委員長かなにかの説明。インボイス方式でなくて、現状の請求書保存方式でと言う方法が、物凄く簡単で、みんな誤解していると人をアホ呼ばわりして、結局2つの税率を掛けた消費税を2段書きにしろと言うことでした。 コンピュータならちょいちょいで出来ると大見得を切っていましたが、摘要欄に★印を書いただけではPCでは計算できません。 あくまで手書きの伝票の話とPC処理の話の良いとこ取りで、話が一貫していませんでした。 早速、視聴者からは、「あなたは実務を少しでもやったことあるんですか?」 と言う質問(クレーム)が来ていました。 全く同感。 ごまかし説明の最たるものだと感じました。 リンクのビデオの後半をご覧ください。

こんなに中途半端に低減税率を導入したら、手間はかかるし、仕入れを低減税率で、売りを普通税率でやる、益税と言うより脱税を推奨するようなものです。 現在でも消費税の脱税が一番多くて、わずかの益税も問題になっているところに、こう言うのを持ち込むと、まともに消費税を払うのが馬鹿らしくなってくるのではないでしょうか。

経済の話はさておいて、最近は究極のエコカーとして、水素燃料電池が話題になっています。 元々水素は作るのが大変で、それにエネルギーを費やし、CO2も増えるのではないか、と思っていましたが、どうもそうでは無くて、現在でもプラントの副製品として、どんどん出来てしまうそうです。 また、原子力を使ったガス炉でも作れるそうです。

今まで私を含めて水素に否定的だったのは、その製造コストと運搬の問題でした。 コストに関しては、思ったほどはかからずに、意外に安価に出来ることが分かって来ました。 残る運搬の問題は、高圧にするとか、液化するとか、触媒を使うとか、いずれにしてもエネルギーのかかる方法しかなかったですが、先日の新聞では、通常の液体に水素を混ぜるというか吸収させる方法が実用化されるようです。 これだと従来のガソリンのように扱えるので、運搬には問題がなさそうです。 体積密度で500倍と言うことなので、これをもう少し上げないといけないのかもしれません。

また問題になっている遠隔地での再生可能エネルギー、例えば風力発電で生じた電力を使って水を電気分解して、水素を取り出し、それを液化しておけば、電力の蓄電にもなるし、タンクローリーで運べば、高容量の送電線の敷設も減らすことが出来ると言う事で、再生可能エネルギーの最大の弱点だった不安定さがカバー出来ると思います。

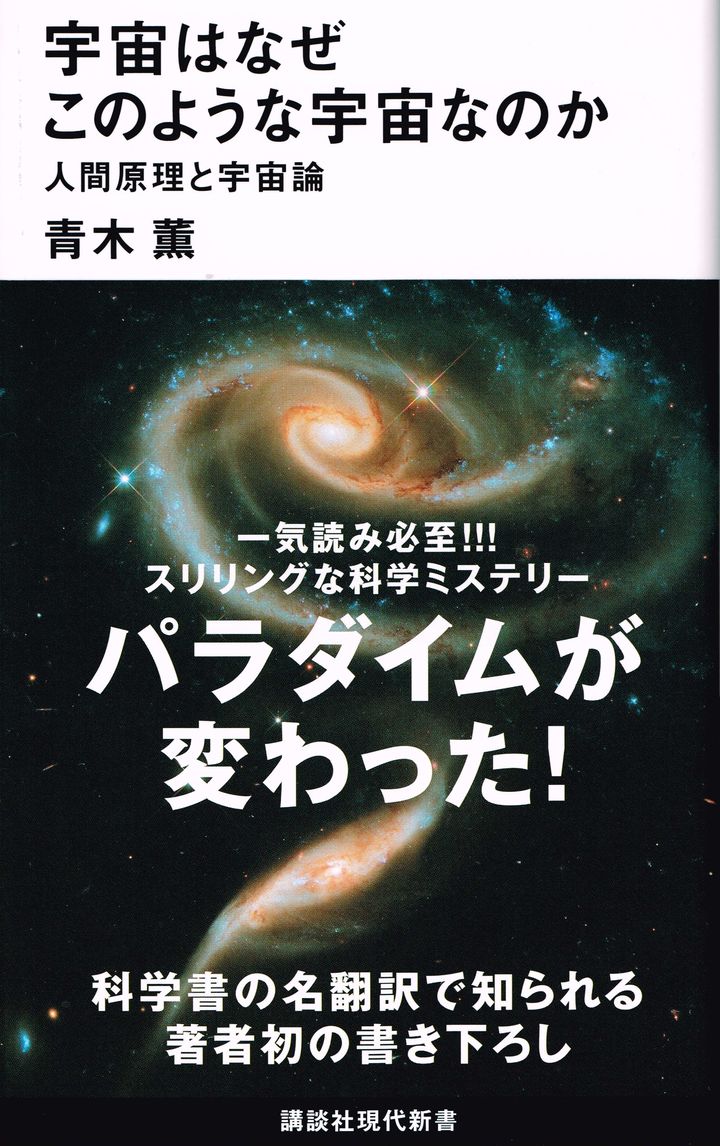

今月の読み物は、彗星がやってきたりするので、宇宙モノですが、内容は人間原理。 宇宙はなぜこのような宇宙なのか――人間原理と宇宙論 (講談社現代新書) 青木 薫 著 ¥798。

今月の読み物は、彗星がやってきたりするので、宇宙モノですが、内容は人間原理。 宇宙はなぜこのような宇宙なのか――人間原理と宇宙論 (講談社現代新書) 青木 薫 著 ¥798。

本書は、人間原理とタイトルがついているので、興味深く読んでみましたが、内容は70%が宇宙と素粒子に関する歴史についてです。 うまくさらっとまとめてあるので、基礎知識のあるかたには、考えをまとめる上では読みやすいと思います。 文章も分かりやすい。

本題の人間原理は、言ってしまえば人間が存在して観測出来るように宇宙は出来ていると言うことで、宇宙に合わせて人間が進化したと言うことです。 他のわれわれからは存在も認識できない他の泡宇宙が無数にあって、その中には人間のような知性を持ち宇宙を認識できるような生物が生まれることが出来ないような原子や分子が存在しない宇宙もあって、そこではその宇宙が存在することすら、誰にも分からないと言う事が有り得ます。

現在の宇宙でも、物理定数(例えば重力定数)が少しでも違えば、人間は存在できないのかもしれません。 また人間まで進化するだけの時間があるのかどうかも問題です。 あまりに太陽の寿命が短いと、生物が知性を持つまで進化するまでに、太陽系が終わってしまいます。

こう言うことは沢山あって、宇宙人の存在も話題になりますが、非常に微妙なバランスで、知性のある宇宙を認識できる生物にまで進化する確率は非常に低いものと思います。 我々が生きている地球は、たまたま非常に良く出来ているのではなくて、地球に合わせて人間が進化したのだと思います。 逆に言うと人間まで進化するためには、地球のような非常に稀な環境が必要なのかもしれません。

もともと、コペルニクス以来、人間や地球が万物の中心であることが否定されて、それゆえ宗教臭がぶんぶんする人間原理はあまり人気が無かったのですが、最近は見直されて、その原理で説明できることが多いことが分かって来ました。

内容紹介

科学書の名翻訳で知られる青木薫、初の書き下ろし!

「この宇宙は人間が存在するようにできている!?」

かつて科学者の大反発を浴びた異端の考え方は、なぜ今、支持を広げているのか。

最新宇宙論の世界で起きつつあるパラダイム・シフトの全貌をわかりやすく語る、

一気読み必至のスリリングな科学ミステリー。

【目 次】

第1章 天の動きを人間はどう見てきたか

第2章 天の全体像を人間はどう考えてきたか

第3章 宇宙はなぜこのような宇宙なのか

第4章 宇宙はわれわれの宇宙だけではない

第5章 人間原理のひもランドスケープ

終 章 グレーの階調の中の科学

内容(「BOOK」データベースより)

この宇宙は、人間が生まれるようにできている!?一見、トンデモ科学のような考え方が、21世紀に入った現在、科学者のあいだで急速に支持を拡げている―いったい何が変わったのか?激変しつづける宇宙像のいまを、2000年以上におよぶ人類の知的格闘の歴史から読み解く。

★★★(是非読むべし)

消費税アップの影響も想定内で、しかもその程度は低いもののようです。 税込み表示と税抜き表示が入り乱れたのが、逆に日常の買い物で、消費税アップの印象を薄くしたのかも知れません。 いずれにしても消費税アップは成功して、後は来年の10%アップの問題に焦点が移っているようです。 円安効果も輸出には効かず、しかもその効果は時間と共に薄れていきますので、秋の段階で貿易収支の改善が無ければ、10%は難しいし止めた方が良いと思います。 8%の時は迷いに迷って、やっと決心したのですが、10%は余程経済状態が好転しない限り、やらない方が良いと思います。

消費税アップの影響も想定内で、しかもその程度は低いもののようです。 税込み表示と税抜き表示が入り乱れたのが、逆に日常の買い物で、消費税アップの印象を薄くしたのかも知れません。 いずれにしても消費税アップは成功して、後は来年の10%アップの問題に焦点が移っているようです。 円安効果も輸出には効かず、しかもその効果は時間と共に薄れていきますので、秋の段階で貿易収支の改善が無ければ、10%は難しいし止めた方が良いと思います。 8%の時は迷いに迷って、やっと決心したのですが、10%は余程経済状態が好転しない限り、やらない方が良いと思います。