今月のひとこと 2021年9月1日号

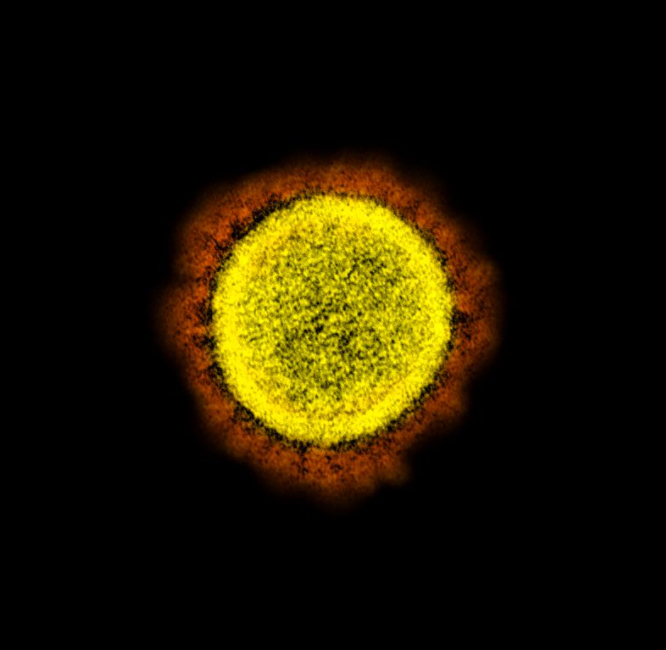

せっかく涼しくなったのにまた暑くなってきました。この暑さももうすぐ収まりそうですので、もう少しの辛抱です。 オリンピックも終わりパラリンピックも始まったのですがコロナの蔓延はなかなか収まりそうにありません。 東京はやっと頭打ちになって来たみたいですが、新学期が始まるとどうなるか予断を許しません。 関西はまだ安定していないようで、私の住んでるところでも最近は一時に比べて10倍以上の感染者が出ています。 もっとも感染者は若い人が多いので私のような年寄りにはは少し安心かもしれません。

せっかく涼しくなったのにまた暑くなってきました。この暑さももうすぐ収まりそうですので、もう少しの辛抱です。 オリンピックも終わりパラリンピックも始まったのですがコロナの蔓延はなかなか収まりそうにありません。 東京はやっと頭打ちになって来たみたいですが、新学期が始まるとどうなるか予断を許しません。 関西はまだ安定していないようで、私の住んでるところでも最近は一時に比べて10倍以上の感染者が出ています。 もっとも感染者は若い人が多いので私のような年寄りにはは少し安心かもしれません。

コロナでは多少後遺症が出るようですが、問題なのは、重症化から死亡に至るのが問題で、感染した時になぜか治療というのは一切されずに自宅療養という放置になっていると言う事です。 普通の風邪でも風邪薬ぐらいは飲むのですが、コロナでは解熱剤ぐらいはもらえるみたいですが、ここで少しでも治療をすればいいのですが、それがなされていません。 最近やっと抗体カクテル療法が出来るようになりましたが、これも点滴なので病院でないとできないということになっています。 もっと使いやすい飲み薬があれば良いと思うのですが、これが何故か処方されません。

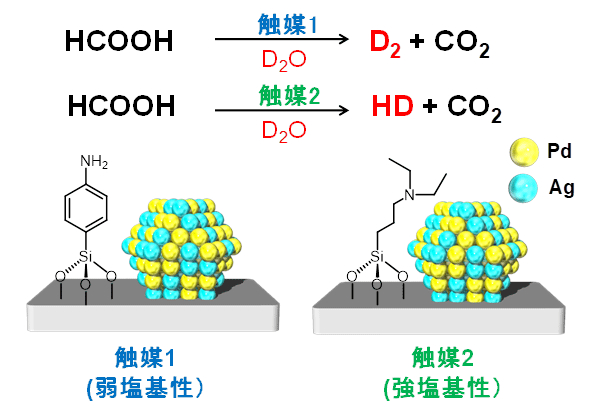

初期の症状で一番使いやすいがイベルメクチンだと思います。ノーベル賞をもらった大村さんが開発した細菌用の薬ですが、なぜかウイルスの増殖を抑えるというのが、以前から分かっておりましたので、コロナが流行しだした頃から効くのではないかという話がありましたが、未だに承認されていません。

驚いたことにこれが一般人でも入手できるのです。 医者の処方箋がないと買えない薬はたくさんあるのですが、これだけは一般人でも処方箋がなくても入手可能です。 適用は疥癬症なのですが、適用処方というのも認められています。 その治療を従来からやっている医者には、その薬は注文すれば入ってくるのですが、それやっていなかった医者が突然薬問屋に、この薬を入れてくれと言っても入らないそうです。

インターネットの発達で海外特に医薬品産国のインドからの個人輸入が可能です。 個人輸入は直接やるのは面倒ですが、代行で個人輸入をしてくれる業者がたくさんあり、ネットを探すといっぱい出てきます。 インドから送ってくるので非常に時間がかかります。 中国からよく物を買うのですが、これは結構早く着くのですが1ヶ月とか下手する2ヶ月かかることあるのですが、インドもどうもその調子で半月経ちますがまだ配達されません。

このような何億人と今まで使ってる薬で深刻な副作用はないとハッキリしいてる薬を、「毒にも薬にもならない」かもしれませんが、これで助かる確率も上がるはずで、何でこれが承認されないのかよく分かりません。 1つの理由は、多額の費用がかかる治験をやるのに製薬会社がためらっているということですが、これは最近やっとスタートするということになりました。 しかし結論は早くて年末で、承認はこれも早くて来年3月でしょう。

他の理由で私が勘ぐっているのは、医師会が乗り気でないと言う事。 かかりつけ医で簡単に処方できるとなると、かかりつけ医でコロナの診断治療をしないといけなくなるので、これを嫌がっている気配があります。

かかりつけ医がコロナを診れないというのは、医療逼迫の根本原因であると思っています。 強力なインフルエンザと思えば、インフルエンザはかかりつけ医が対応してくれて、やはり動線の区別が問題なので、私のかかりつけ医の場合は裏口から入ったり、別の棟にで診察したりします。 これで同じことをコロナでやればいいのですが、なぜかやる気が全くなくて、2月ごろに協力してください、という通達が名前公表と言う罰則付きで出たはずなんですが、やっと今頃半年以上経って、恩着せがましく医師会がやりますみたいなことを言っています。 しかし、実際の流れとしては保健所を通さないといけない2類になっているので、かかりつけ医がインフルエンザを診るようにはならないと思います。

自衛対策としては自分でイベルメクチンを買って、ちょっとおかしいと思えば飲めば良いと思います。 予防でも一応効果あるみたいなので、ウイルスで有名な宮坂先生はあまり肯定的ではありませんでしたが、私が見たメタ研究(しかもリアルタイム)では予防では80%以上、初期でも70%ぐらいの効果があるみたいなので、これを否定することはないと思います。とりあえず飲んでおくというのは自衛策としてはアリだと思っています。

宮坂先生が否定の根拠とされていた査読前の論文ということですが、このメタ研究ではちゃんとそれを分けてあって、査読前、査読後、ランダム化試験に分けてまとめています。 原文は英文ですが、有難いことにブラウザの翻訳機能で日本語で読めます。 英語の医学用語は難しいです。 大学の授業で医学用語のカリキュラムがあるくらいです。 忍耐とあるので何かと思ったら「Patients」。 つまらん誤訳もまだあるのですね。

Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 63 studies

COVID-19のためのイベルメクチン:63の研究のリアルタイムメタ分析

先月号でも触れましたが最近急に EV自動車の話が出てきて、これはトヨタは非常に後ろ向きみたいで、やっと出てきた NX もスペック的には全く検討に値しないような車でしかないので、トヨタは出遅れた感じです。エンジンが無くなって100万人の雇用が失われるということですが、それはパラダイムシフトとしてはしょうがないので、それの対応を今から頑張ってやるしかないんじゃないかと思います。

先日、日産のアリア試乗会に抽選に当たったのかディーラーの忖度なのか分かりませんが参加してきました。 FF車で決められたコースを、決められた通りに走るだけなので、期待外れ。 せっかく夢洲まで行ったのに、本当は四駆車に乗りたかったんですが、リーフ改造の機能試験車以外は、まだだ仕上がっていないようで、試乗車も無く実際の納車も1年後で、それも延期になるかも知れません。

FF車は1モーターでトルクも300N ぐらいなので、加速を体験してくれと言う割にはたいしたことないです。 体感を良くするためにトルクの立ち上がりを抑えたとか、いろいろ説明があるのですが、それが作用しない、これぞEV車と言うダイレクトモードを作ったら良いと思うのですが、それも無い。 暗にテスラと思える競合車種のトルクカーブと比較していました。 テスラなんて、1回しか使わないであろう「ルディクラス・モード(Ludicrous Mode)」まで用意していて、0‐100加速が最速の2秒を切ります。 ちなみに意味は馬鹿げた、ハリーポッターの呪文で似たものを思い出したのですが、これは 「Ridiculous」意味は同じらしいです。 こう言う遊び心が日本メーカーに無いですね。

アリア試乗では最大加速して80キロぐらいに達したところでブレーキと言うので、そこで思い切り踏みましたが、ちゃんとABSが効いていました。横に乗っていた担当者には文句言われましたが、それでももう1回踏みました。 2回目からは、「そっとそっと」最初から言われました。 次はコーンを回る旋回テストみたいになったんですが、これは電動ステアリングだと思いますが FF を意識しなくて良いような出来だと思いました。

現時点では適当なサイズと適当な値段で入手できるのは、この車とあとはテスラしかないと思いますが、比較するとサスガに良く出来ていると思いますが、車全体の作りの雑なところとか修理は高額であるというようなところが問題だと思います。 車のスペックと値段に関しては非常に良く出来てると思います。

ネットなどを見てると固体電池がパラダイムチェンジャーになるという話が良く出ていますが、どう見ても今は実験室レベルで、実用では1W 程度の超小型バッテリです。 EV車に使うと 500キロぐらい走る電力を10分で充電できるとありますが、もし出来たとして、これをどう充電するか。 最大級の250kw充電器でリチュウム電池なら30分とすると、10分ではこの3倍750kw必要となり、どんな電気設備で充電出 来るのか想像が難しい。 日本の標準の50kW充電器1台用の電気設備も配電は高圧で、結構立派なものでした。 これが750kw複数となると想像も出来ません。 むしろ水素ステーションよりは容易に出来そうですが。

来るのか想像が難しい。 日本の標準の50kW充電器1台用の電気設備も配電は高圧で、結構立派なものでした。 これが750kw複数となると想像も出来ません。 むしろ水素ステーションよりは容易に出来そうですが。

500 kw 以上の充電機となると充電用のバッテリーに充電しておいて、そのバッテリーから充電するようになるのではないかと思います。 夜間などにバッテリーに充電しておいて、必要な時にそれを一気に吐き出して充電すれば、実現できると思います。 しかしこれが複数台同時に充電するとか繁忙期に次々と充電しなければならない場合にはステーションの電欠が起こると思います。

日本の充電機ネットワークは非常に脆弱で、未だに50 KW が主流で、欧米では150 kW とか250 kW や 350 kW とかに進化してますが、日本では10年前に先行的にスタートしたのは良かったのですが、そこからの進化が全く無くなってしまったという感じです残念ながら。

トヨタが頑張ってやっている水素自動車ですが、これもいろいろ問題があるのですが、一番の問題は水素をどうやって調達するかというところです。オーストラリアで太陽光で電気分解した水素を液化して日本に運んで使うように回りくどいやり方や、アンモニアにして燃やすみたいなことがありますが、これは車ではなかなか難しいと思います。 水素自動車はトラックやタクシーなどのビジネス用には使えると思います。 数少ないLPGスタンドでタクシーは動いています。

水素ガスを作るのは原子炉だというのは前回触れましたが、高温ガス炉「HTTR」(茨城県大洗町)で高温ガス炉の高熱を利用して水素を作る実証実験始めるための予算を要求するようです。これでグリーングリーン水素が作れるんじゃないかと思います。 日本は大震災による福島事故で原子炉の進化が完全に止まりました。 中国などは着々と小型の30万 kw クラスのモジュール化した原子炉の実証実験を行っています。 熔遊塩炉も実証試験に入ったみたいです。

現在の100万KW級の原子炉はあまりにも大きくて、これの制御は難しいのですが、小型の原子炉全体をモジュール化して、使い終わったらモジュール全体を処理工場に運搬してそのままそこで処理してしまうというやり方です。 事故が起こっても地下に設置するのであまり問題が広がりません。 原子力アレルギーは沢山ありますが、エネルギーが必要と言うなら、そこらにある「なんとか緑地」と言われてるようなところにモジュール化原子炉を埋め込んで、地産地消で使えば良いと思います。

これと各家庭の太陽光発電と蓄電池もしくは EV 自動車の電池を組み合わせて、地産地消で自分の家の電気は自分ところで作るということをやっていけば電力不足というのは解消するんではないかと思います。 工業用には大きな火力発電とかはアンモニアを使って発電し、工場なら自前でモジュール型の原子炉や太陽光発電を設置すれば良いと思います。 EV 車用バッテリー工場や車体工場があちこちで建設中ですが、これら工場の電力はやはり当然自前で太陽光から作ってバッテリーに蓄えて使うということになります。

今月の読み物ですが、ずっと前に読んだ国語入試問題必勝法(清水 義範)というのを思い出して、それを探してみました。ただこの表題は短編集で、本当の必勝法ではなくてジョークですが、まあ抱腹絶倒ものです。これは一読されたらいかがでしょうか。

これと双対をなすのが、水素製造法(かんべむさし)。 何の知識も無しに国語辞典だけを頼りに水素製造法について就職試験の解答を書くと言う設定で、これも抱腹絶倒。

探していたのは、国語問題に収められている「靄の中の終章」。 だんだんと進行していく 認知症の老人の意識を表現したもので、これは今のように認知症があまりポピュラーになっていない時代だったのです が、非常に印象に残ってたので、また読んでみました。いま読んでも、まあいずれはこうなるのかなという感じです。

が、非常に印象に残ってたので、また読んでみました。いま読んでも、まあいずれはこうなるのかなという感じです。

・靄の中の終章

起きて何時間も経つのに息子の嫁は朝ごはんを食べさせてくれない。自分を邪

魔な老人だと思ってるんだろう、許せない。誰のおかげでこの家に住めると思っ

ているんだ、と叱ったら「朝ごはんはさっき食べたでしょ」と。そんなバカな、

自分はボケてしまったというのか、そんな筈はない。だいたい朝ごはんを食べて

ないから頭が回らないんだ。起きて何時間も経つのに息子の嫁は全く飯を用意し

ない。自分を邪魔な老人だと蔑んでいるに違いない……。

コロナもとうとう2年目の正月を迎えてしまって、オミクロンは収束の前触れだという話もありますが、未だに先行きは不透明で予断を許しません。 確かに「コロナ後」とは良く言ったもので、今年はその変革の年になるんではないかと感じています。

コロナもとうとう2年目の正月を迎えてしまって、オミクロンは収束の前触れだという話もありますが、未だに先行きは不透明で予断を許しません。 確かに「コロナ後」とは良く言ったもので、今年はその変革の年になるんではないかと感じています。 ごく長くなって電話代が大変になるので、複数メールをまとめて、スクリプトにして接続した時にこれを流し込んでメールを送信するようなことをやっていました。 途中でエラーになると、またやり直しになります。

ごく長くなって電話代が大変になるので、複数メールをまとめて、スクリプトにして接続した時にこれを流し込んでメールを送信するようなことをやっていました。 途中でエラーになると、またやり直しになります。

問題が顕在化してくるのが今年だと思っています。

問題が顕在化してくるのが今年だと思っています。 金融に絡んで最近気になるのは昨年から続いている物不足です。 最初は半導体不足とかいう話だったのですが、最近では医薬品も不足していて、いろんなものが不足して来ているようです。 最初は単なるサプライチェーンの問題だろうと思っていたのですが、これだけ広がってくると、これはサプライそのものの問題ではないかと思うようになりました。

金融に絡んで最近気になるのは昨年から続いている物不足です。 最初は半導体不足とかいう話だったのですが、最近では医薬品も不足していて、いろんなものが不足して来ているようです。 最初は単なるサプライチェーンの問題だろうと思っていたのですが、これだけ広がってくると、これはサプライそのものの問題ではないかと思うようになりました。