今月のひとこと 2025年2月1日号

今月最大の話題というのは、やはり トランプ 政権発足でしょう。 事の是非はともかく トランプ大統領というのは有言実行 で言ったことは必ずやるようですので、その点はすごいと思います。 また 細かくあげている政策もそんなに妙なものは、多くはないのですが、所々 センセーショナルなものについて 報道されるので、 そんな感じがしてるのかもしれません。

もともとウクライナ 戦争を24時間で終わらせるというのが半年になり、 それもどうなるか良く分かりませんが 少なくとも 中東の紛争を停戦に持ち込んだのは、もともと バイデン 政権が動いていたこともあるでしょうが トランプ 政権がダメ押しをしたと思っています。

最近の大きな話題は中国製のDeepSeek騒ぎです。 昨年の8月ぐらいに発表されていたのですが、今年の1月になって無料で開放したことから 話題が沸騰しました。 それも非常に少ない 費用と短時間の開発で、おまけに使っている半導体チップが最先端ではなく中国には 輸出が認可されている古いタイプだったということで 非常に注目を浴びました。

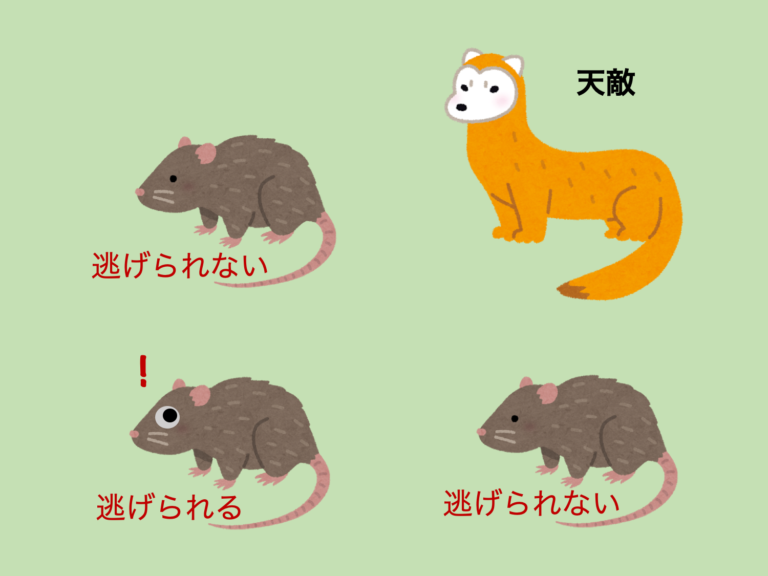

しかし数日にして評価が一転し、 結局は オープン AI のChatGPT の API を使って、そこからデータを抽出して、先生として AI で言う「蒸留」を行い、中国側に生徒を作ったということらしいです。 従って 非常に安い 開発費と低性能な半導体で実現することができたということが本当のところみたいです。 従って一時言われたような、中国は新しい手法によって 極めて短時間に極めて性能の良いものを作り出したということではないようですし、ChatGPTを使う場合の契約条件違反と言うことで、司法当局が動き出しています。

さらに問題になっているのは ChatGPT で 当初 問題になった不適切な質問に対して回答してしまう。 例えば コンピューターウイルスを作れと命令するとウイルスを出力してしまうということが、あったのですが、 DeepSeek は答えを出してしまう。

ChatGPTでは、今ではそう言う質問をしても答えられないと回答するのですが、DeepSeekは回答してしまうし、 半面 中国の政治状況や 習近平に関する話題などに関しては答えないようになっているということです。

しかし Chat GPT レベルの AI が中国で既に出来てしまったと言うことは、 ここから 不適切な出力がどんどんされるようになり、規制がかからないということになると思います。 従来 言われてたような AI に規制をかけるべきだ、という議論に対しても既に抜け穴ができてしまったということになると思います。 この点では規制をしない派のトランプ 政権の見方が良かったと言うことにもなります。

最近、飛行機事故が連続しています。 つい先日韓国で起こった 着陸失敗の事故。 今回はアメリカのワシントン・ ポトマック川でのヘリと飛行機の衝突事故。

前者は不可解なことが多くて良く分からないですね。 なぜ着陸やり直したのか。 やり直しは良いとしても、 なぜ 故障のある 飛行機を急回転させて逆向きに着陸させたのか。 さらに非常に 丈夫な障壁があってそれに衝突してしまった。 ということで 妙な点がいくらでもあります。 すぐ横には 海水面もありましたので、海水に着陸する手もあったのかもしれませんが、 いずれにしても 未だによくわからずに、フライトレコーダーのデータも途中から消えていたそうで、 結局 闇の中に埋もれてしまいそうです。

アメリカの事故は、これは最初に聞いた瞬間から、 これはヘリが悪いと思いました。 ポトマック川の上は市街地を飛ばなくて良いので 軍用機の通り道になっていたみたいです。 おまけに定められた高度の2倍ぐらい上を飛んでいて 飛行機と衝突したということです。 軍用機なので、戦場では何があるかわからないので、 これぐらいのことで衝突していては話にならないと思いますが、その後の報道でもやはりヘリの一方的な過失であるという風になっています。 素人同然の新国防長官がオタワタしながら 記者会見してるのが面白かったですね。

IT 分野の話題としては 昨年の10月になりますが 6年ぶりに新しい最大の素数は発見されたと言うことで、従来より 1600万 桁あまり多い 4100万桁 ぐらいの大きさということですが 、これだけ巨大になると素数 そのものを入れておくだけで メモリーが膨大になります。

私も 以前似たようなプロジェクトに 参加したことがありますが、全世界のパソコンが参加して、それぞれ 計算していくという方法です。 今話題の NVIDIAの元従業員が主導して 世界17カ国に渡る コンピューターを使って発見したらしいです。

発見されたのは2の1億何千万乗 マイナス 1というようなメルセンヌ素数で、これ以外にも素数はあるはずですが、 発見する手立てがないので、 この2の N 乗 -1 をひたすら計算するということにしかならないようです。

同様の手法は 宇宙 生命体を発見するために宇宙から来る電波を解析して、そこに人工的なものがないかどうかを調べる計画(SETI)があって、それも同様の手法で実行されています。 他にもたくさんのプロジェクトも進行中ですので、まあ自分のパソコンは 普通は遊んでいるので、後は電気代を負担することであればいくらでも参加できると思います。

本欄でずっと取り上げてきた USスチール買収 の顛末ですが、完全にスタックしてしまって、 今は法定闘争に入っています。 あとは トランプが 心変わりして買収を認めるしかありません。 しかし ただでは済まないので 買収 条件がものすごく吊り上がるのではないかと思います。 現在でも買収条件は非常に高額になっているので、 これでも買収としては高過ぎて事業として成り立たないのではないかと言われていますが、 なおかつ、これ以上となると、 もう買収の意味がなくなってくるのではないかと言う感じになってきます。

反面、 新日鉄は中国との関係が従来から非常に強いので例の宝山製鉄所も 以前の日鉄が指導して作ったものなので、中国とのつながりが非常に大きい。 その辺がアメリカの安全保障とどう絡むのかというのが ポイントになっているのではないかと思っています。

今月の読み物は最近亡くなってしまった森永卓郎さんの 「ザイム真理教」です。

最初 この本の広告を見た時には、かなりマユツバだと思っていましたが、 このザイム 真理教 という言葉がだんだん 広まってきて、本書も知名度が上がってきたような気がします。 森永卓郎さんは他にも 日航事故の陰謀論とか色々書かれて、亡くなる前には 10 何冊も本を書いたということで、すごいパワーだと感心しています。 このザイム真理教 も最初に出版しようとした時はどの出版社にも見向きもされなかったそうです。 それで 早々と無料に近い形で読めるような出版・発表になってきたのだと思います。 まあ 気楽に 読み飛ばせば良いと思います。

やさしく、やわらかく、面白く

日本経済に警鐘を鳴らす本

ザイム真理教はいかにして生まれ、

どう国民生活を破壊してきたのか?

最近、ネットの世界では「ザイム真理教」という言葉が頻繁に使われるようになった。財務省は、宗教を通り越して、カルト教団化している。そして、その教義を守る限り、日本経済は転落を続け、国民生活は貧困化する一方になる。

本書では、なぜザイム真理教が生まれ、それがどのように国民生活を破壊するのかというメカニズムを述べていこうと思う。