今月のひとこと2013年3月号

今月のひとこと2013年2月号

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2013年2月2日  Blogから自分で書いた1年前の記事が自動で送られてきたので、眺めてみたら、非常に悲観的でした。 株価は少し戻しているんですが、日経平均のBPRが1を切っていて、何が起こっているのか、よく分からなかったです。 昨年末から株価を急激に戻り出して、1月下旬の政府日銀の共同声明で、材料出尽くしで、ガタっとくるかと思ったら、そうでもなくて、しかし更に上がる訳でもなく、下がるわけでもないと言う状況が続いています。 少し良い決算が新聞に出ると、それに反応するのも多くなっています。 一時はドル/円の上下に完全に同期して株価も変化していましたが、最近では多少の変動では反応しなくなったようです。 Blogから自分で書いた1年前の記事が自動で送られてきたので、眺めてみたら、非常に悲観的でした。 株価は少し戻しているんですが、日経平均のBPRが1を切っていて、何が起こっているのか、よく分からなかったです。 昨年末から株価を急激に戻り出して、1月下旬の政府日銀の共同声明で、材料出尽くしで、ガタっとくるかと思ったら、そうでもなくて、しかし更に上がる訳でもなく、下がるわけでもないと言う状況が続いています。 少し良い決算が新聞に出ると、それに反応するのも多くなっています。 一時はドル/円の上下に完全に同期して株価も変化していましたが、最近では多少の変動では反応しなくなったようです。

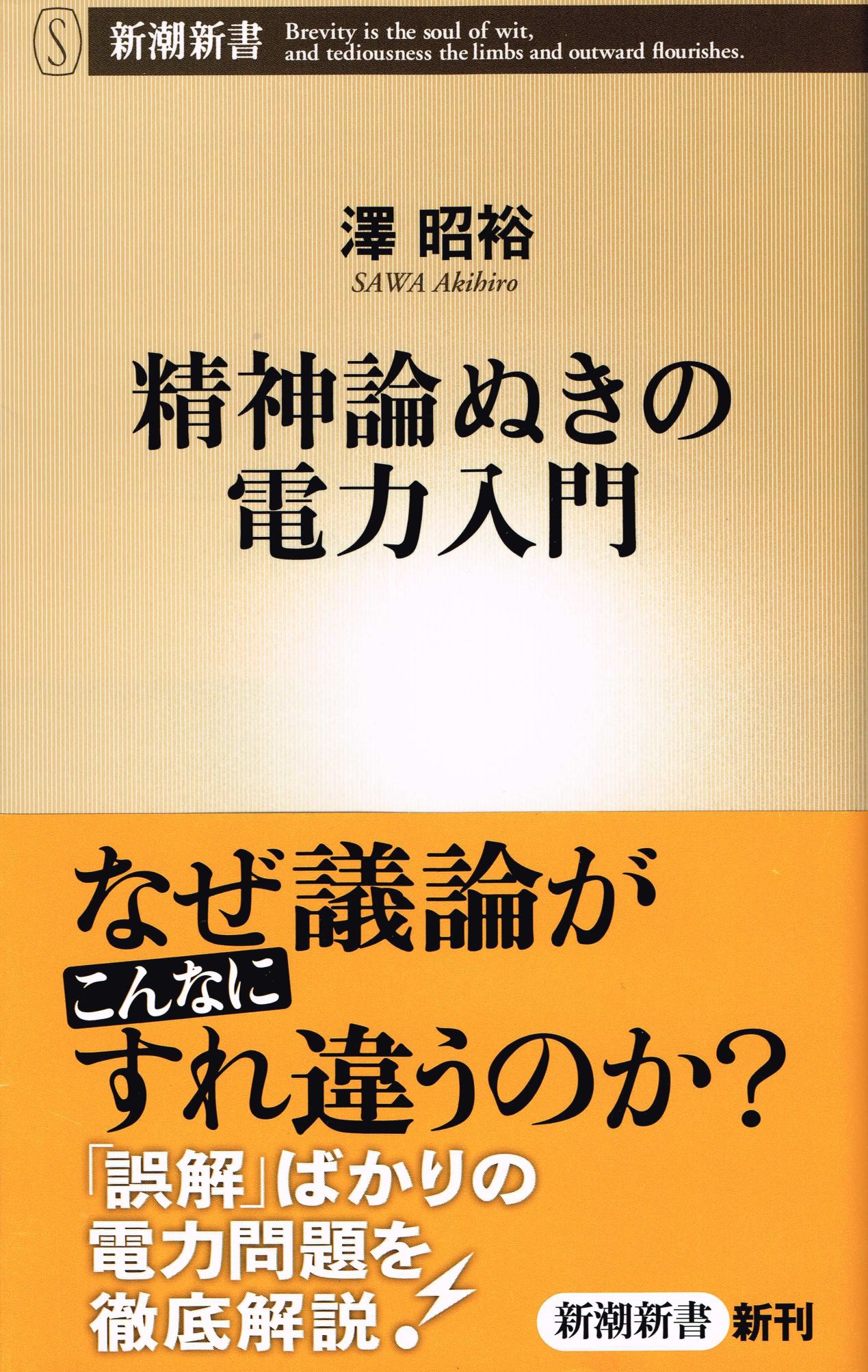

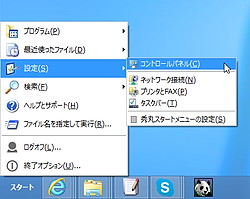

ソニー株の上昇は大型株にしては凄かったですね。 これで終わりかと思うとまだ上がる。 サスガに最近は少し落ち着きました。 シャープは、業績の改善が見えなくもないですが、いかんせん船頭が多すぎる。 だ 大統領選挙の年は必ず株価は上がると言われて、オバマ政権による株価浮揚策が期待されましたが不発。 前代未聞の大統領選挙になりましたが、それもで勝利したから良かったと言うことでしょう。 その代わりと言うか、その後で日本には大波がやってきたと言うことで、このジンクスは、理由はともかく結果的には当ったと言うことでしょう。 走行中には映像が見えないカーナビで気がついたのですが、ケータイのワンセグは不要と思っていたのですが、映像なしで音声だけでも聞ければ、それはそれで使えると思いました。 こう言うことと考えるとガラケーの方が使い勝手が良いのではないか。 スマホは小型のタブレットとしてWifiで使うようにすれば良い。 そもそもスマホが出てきたのは、たまたま通信機能があるケータイにいろいろ 料金面で見ても、ガラケーを iモードで使って、メールを最小限にすると、ダブルパケホーダイの350円で済む。 イザと言うときは、しょうがないので、その月はお金を払って、パケホーダイの上限で使う。 スマホの方は、全部解約して、Wifiで使えば、Wifiをポータブルルーターで使えば、最安で2000円ぐらいでしょうから、下手にLTEを新たに契約するより安いです。 その内には、LTEを積んだ安い7インチタブレットが出てくるので、それに乗り換える。 今月の読み物は、「精神論ぬきの電力入門」 (新潮新書) 澤 昭裕著 ¥735 確かに、今までは発電と送電しか議論になくて、配電と言う小売の議論がなかったことに気が付きました。 どのようなビジネスでも最後の最終ユーザに渡すところがポイントなのですが、電力会社の体質なのか、何なのかは分かりませんが、そう言う発想がなかったです。 ここで分離することで、不安定さを懸念する、発送電分離にも安定が担保でき、今までは決して十分とは言い難いサービスを提供する小売の部分で競争が出来るのではないかと期待できます。 発想の転換が出来たという点で、面白い本であります。 一読あれ。 内容(「BOOK」データベースより) ★★★(3つ:是非買って読むべし、2つ:興味が出れば読むべし、1つ:読む必要はない) |

2013年 元旦 あけまして、おめでとうございます

昨年は、年末にかけていろいろとあった年でした。 一昨年の卯年の相場格言は「跳ねる」で、東北大震災と言うとんでもない跳ね方でした。 過去60年間の年間騰落率は23%で、卯年は3位です。 それを引き継いだ昨年の辰年の格言は、「天井」で騰落率はトップの29%。 1年を通じてヨーロッパ危機などで低迷したのですが、最後の最後になって、株式相場は大きく伸びました。 ダテに騰落率トップであるわけではないようです。 (写真はGATAG Free Photo 1.0)

昨年は、年末にかけていろいろとあった年でした。 一昨年の卯年の相場格言は「跳ねる」で、東北大震災と言うとんでもない跳ね方でした。 過去60年間の年間騰落率は23%で、卯年は3位です。 それを引き継いだ昨年の辰年の格言は、「天井」で騰落率はトップの29%。 1年を通じてヨーロッパ危機などで低迷したのですが、最後の最後になって、株式相場は大きく伸びました。 ダテに騰落率トップであるわけではないようです。 (写真はGATAG Free Photo 1.0)

今年の干支の巳年の相場格言は、昨年と同じく「天井」です。 騰落率は 5%。 あまり欲張るのは良くないようです。 もっとも2000年の辰年は、平均では29%のアップを記録していますが、ITバブルの崩壊もあって、27%の下落を記録したので必ず当たるわけでも無いようです。

大和証券によると巳年は「相場の転換点」だそうです。 1929年の巳年は米ニューヨーク証券取引所で株価が暴落、世界恐慌の引き金を引きました。 1953年にはソ連首相、スターリンの重体が伝わり朝鮮戦争による特需が終わるとの観測から株価が急落しましたし、バブル景気が頂点を迎え12月に3万8915円の史上最高値をつけた1989年も巳年でした。

静かな期待を集めている第2次安部政権ですが、スタートダッシュはなかなか良いスピード感ですね。 また、海外からも即座にロシアのプーチン大統領などからの反応もあり、幸先は良いようです。

アベノミックスと言われるようになった経済政策、最初は安部発言だったのですが、これで急激に円安に振れました。 これには、単に安部発言だけによるものでは無くて、いろいろな要素が絡んでいると思います。 元々過度に円安に振れていた、海外の状況が安定してきて円安に振れる要素が溜まってきていた、さらには日本の貿易収支の赤字が定着しつつあると言う状況の中で、あの発言があったので、急激に円安に振れたのでしょう。

心配は、やはり財政政策の暴走。 既に44兆円の枠は取っ払うとの話も出ています。 財政出動は必須ですが、これが恐らく日本の最後の闘いになるので、慎重しかも大胆にやって欲しい。 これが失敗すれば、本当に日本は沈没していく。 本当に、自分の預金を全部吐き出す覚悟が要ります。 つまり、ハイパーインフレであろうが、巨大増税であろうが、預金封鎖であろうが、国の債務と、国民の債権の間で、何らかの資産移動と言う大地震が起きるエネルギーが溜まってきていると言う事です。 逆に言うと、敗戦時のように、みんなすっからかんになって、リセットするのも良いかもしれません。

原発ゼロの大合唱もやっと少し落ち着いてきて、冷静な議論が少しは出来る状況になってきたと思います。 やっと最近になって、マスコミが無視してきた、女川原発と、福島第2原発が話題になるようになって来ました 。 福島第1と同じもしくは、もっとひどい揺れと津波に襲われたはずの、2つの原発は無事でした。 特に福島第2は補修工事をした数ヵ月後に津波に襲われ、その工事のおかげで水没は免れて、非常用発電機もキチンと動作したとの事です。 福島第1の事故報告も必要ですが、他の無事であった原発の報告もして欲しいと思います。

。 福島第1と同じもしくは、もっとひどい揺れと津波に襲われたはずの、2つの原発は無事でした。 特に福島第2は補修工事をした数ヵ月後に津波に襲われ、その工事のおかげで水没は免れて、非常用発電機もキチンと動作したとの事です。 福島第1の事故報告も必要ですが、他の無事であった原発の報告もして欲しいと思います。

福島第1は巷間言われているように、関係者の不作為の人災であったわけです。 特に監督責任のある行政側の責任は大きいと思いますが、これで処分されたという話は聞きません。 あの300万人が亡くなった太平洋戦争でも、その責任追及は少なくとも日本側ではなされていません。

最近、江戸時代の行政機構に興味が出てきたので、少し本を読んでいますが、明治維新で勝ったほうの明治政府に、意図的に過小評価されていると思われる江戸幕府を中心とする幕藩体制が意外に有効に働いていたと言う事が分かってきました。 幕府と言う中央政府と、300の藩と言う地方政府が、今で言う地方分権がキチンと機能していたようです。 この地方政府は、議論されている道州制よりもっと独立性が高くて、徴税権や裁判権はもちろん、場合によっては、外交権も保持していたことが伺われます。

中央政府である江戸幕府は、自前で経費を賄い、地方からの税金(年貢)はなく、すべて藩で徴収し、その経費に当てていました。 時々大きな災害なので、費用が発生するときなどは、その都度、藩からその費用や役務を徴用していたようです。

無駄の最大の例のように言われている、参勤交代も派手にやりたがるのは藩の方で、幕府は節約令を何度も出しています。 しかし、参勤交代により何千人もの人が往来し、街道沿いの経済活性化を促し、全国規模での情報の流通が可能になったのです。 ネットも電話も無い時代に、あれだけの情報が日本国内を流通していたのは、驚嘆すべきことです。

これにも増して厳しいなと思うのは、戦争がなくなって行政マンとなった武士の責任の取り方です。 何かあるとすぐに切腹。 失策をやらかすと軽くて閉門、島流し、切腹は、一種の死刑ですが、これが良くある。 不作為で何もしなくても、切腹になる場合もあります。 何か失敗すると、とりあえず蟄居、その内に切腹の沙汰が来るということで、裁判も何もあったものではないですが、これが一種の緊張感に繋がっているのだと思います。

現在の行政の仕組みや、書類の形式を良く見ていると、江戸時代とあまり変わっていないような気がします。 もちろん書類で言えば、毛筆の縦書きですが、よくよく見ると、それが現在では単に横書きのワープロになっているだけのものも多い気がします。 しかし大きく違うのは、責任の取り方。 切腹しろとは言いませんが、それなりの矜持をもって、責任をキチンととる行政の仕組みが必要なのではないでしょうか。

IT関連の話題が少なくなりましたが、これからも進展するのは、スマートフォンやタブレットでしょう。 しかし仕事のためのPCも数量は増えないでしょうが、確実に一定量は存在すると思います。 最近では、個人間のメールのような、やり取りは、Face Book などの方が多くなってきています。 だんだんとSNSの方に比重が移っていく感じがします。

1996年の本欄を読み直していると、その時点でのインテルの予測は、2011年で、クロックが10GHzでした。 この時にこれをCOMDEXで聞いたときは、想像もできないし、当時で15年後と言うのは遥か未来で、実感が無かったのですが、既に16年が経過したと言う事です。 クロックはそこまで上がりませんでした。 おそらく発熱の問題で 3GHzどまりになったのだと思います。 しかし、並列処理は進展し、6万円程度のPCでも4コアのCPUを搭載しているのが普通になりました。

私が若いころに勉強したIBM370の仮想メモリ・アーキテクチャーは今になってみるとおもちゃみたいなもので、最近のCPUアーキテクチャーの主力は、並列処理と、もっと大きいのは節電技術です。 電力を節約するというのではなくて、CPUチップの発熱を如何に抑えるかが最大の眼目のようです。 大きなファン、チップの何百本ものピンなど、15年前には予想もしなかった姿になってきています。

CPUもさることながら、2次メモリも半導体化しています。 半導体ディスクとも言うべきSSDが安価になってきて、250GBで15000円ぐらいなので、プライマリのディスクはSSDと言うことが常識になりつつあります。 ノートブックもSSD化すれば、騒音も無く、振動にも強く、消費電力も少ない、高速のノートブックにすることが出来ます。 このタイプでも最近は5万円程度になってきていますので、ノートブックは完全に半導体で構成出来、コストもどんどん下がっていくものと思われます。

現時点でのSSDは、その仕組み上、書き込み回数に制限があり寿命がくると、データエラーを起こします。 そのために、SSD内部でいろいろな仕組みが内蔵されており、ハード部品と言うより、ソフト部品と言ったほうが近いのではないかとさえ思います。 同じ場所に何回も書き込みを行うと、その部分だけ寿命が短くなるので、SSD全体に満遍なくアクセスが行われるように、自動配置をするようです。 また、毎回書き込みを行うと寿命が早く来るので、書き込みをキャッシュしておいて、一度に書き込むとか、SSDメーカーならではのノウハウが凝縮されて行きますし、それを外部からサポートしないといけないので、PC側にも追加のインタフェースが必要になってきます。 今後もこう言う点で、PCのハードウエアは進化していくと思われます。

今月の読み物は、「幕末単身赴任 下級武士の食日記」 (生活人新書) 青木 直己 著 ¥735です。 江戸時代も幕末になると、ほとんど現代と変わらない生活をしていたようです。 特に身につまされる単身赴任の食生活に的を絞った読み物です。 しばし江戸時代にタイムスリップしてみては如何でしょうか。

今月の読み物は、「幕末単身赴任 下級武士の食日記」 (生活人新書) 青木 直己 著 ¥735です。 江戸時代も幕末になると、ほとんど現代と変わらない生活をしていたようです。 特に身につまされる単身赴任の食生活に的を絞った読み物です。 しばし江戸時代にタイムスリップしてみては如何でしょうか。

内容(「BOOK」データベースより)

時は幕末、万延元(1860)年。紀州和歌山藩の勤番侍・酒井伴四郎が、江戸での単身赴任中に書き記した詳細な日記帳を元に、江戸のグルメを紙上再現!安価ないわしや豆腐で節約しつつも、宴会ではかつお相手に腕をふるい、中秋の名月には月見団子を手作りする。時に王子権現の料亭に贅沢し、浅草で寿司、麹町で牡丹餅に舌鼓。

今月のひとこと2012年12月号