今月のひとこと 2023年元旦号

新年、明けましておめでとうございます。 今年は昨年末からいろいろあって、投稿が遅れてしまいました。 令和5年は以前の生活には完全には戻らないものの、多少は平穏な時期になるんではないかと密かに期待しています。

新年、明けましておめでとうございます。 今年は昨年末からいろいろあって、投稿が遅れてしまいました。 令和5年は以前の生活には完全には戻らないものの、多少は平穏な時期になるんではないかと密かに期待しています。過去あれだけの金融緩和をして無事に終わるわけはないと思っていましたが、その影響があまり出てこなかったのは不思議ですが、やっと今頃になってその影響が出て来ました。 凄まじい量のお金が世の中に出回っているので金融緩和を始めた頃はこれだけのお金が出ていったら、単なるインフレではないにしてもいろんな想定外の影響が出てくるのではないかと思っていましたが、追い打ちをかけたのがロシアのウクライナ侵攻で、一気にインフレ傾向が強まりました。

おそらく春先には何らかの方向が見えてくるのではないかと思いますが、この21世紀になって第二次世界対戦のような火砲をメインにした消耗戦がこれだけ展開されるというのは夢にも思わず、第二次世界対戦の映像を見ても、あまり変わらないというのが非常にショッキングです。

中国も北朝鮮も軍備を増強しており、日本はロシア含めて専制主義4カ国に囲まれている国でしかも、少子化をはじめ、政府の債務残高も GDP の200%を超えている、世界でも例を見ない状況ですのでもう少し危機感を持つ必要があるでしょう。 世界的なインフレ傾向と、それに反して日本の出遅れが逆に気になるところですが、日本のインフレ傾向も徐々に強まりいくと思います。

中国も北朝鮮も軍備を増強しており、日本はロシア含めて専制主義4カ国に囲まれている国でしかも、少子化をはじめ、政府の債務残高も GDP の200%を超えている、世界でも例を見ない状況ですのでもう少し危機感を持つ必要があるでしょう。 世界的なインフレ傾向と、それに反して日本の出遅れが逆に気になるところですが、日本のインフレ傾向も徐々に強まりいくと思います。

岸田政権も重大政策を遂行していて、防衛政策も歴史上の大転換をしていると思います。 国防については真剣な議論をして、国民全体が国を支えると言う観点が必要で、全国民が少しづつでも負担する増税も当然だと思いますが、大きな目標に比べて、増税はしないと言う低レベルの議論になってしまっています。

少子化とインフレで更には政府債務の増大で実態としての国家が縮小していけば、国防も意味がなくなって来ます。政権も大転換を唱えているのですがもっと評価されて良いと思うのですが、どうもやり方が下手で、根回し無しでどんどん進めるので不協和音が発生し、結果的にその評価が落ちているんではないかと思います。

菅総理に菅官房長官が必要だと言われたことがありますが、岸田政権にも菅房長官がいれば、もう少しスムーズに実行でき、評価も上がったのではないかと思います。要するに官邸の力が安倍・菅政権に比べると非常に弱まっていて、グリップが効いていないんではないかと思います。

菅総理に菅官房長官が必要だと言われたことがありますが、岸田政権にも菅房長官がいれば、もう少しスムーズに実行でき、評価も上がったのではないかと思います。要するに官邸の力が安倍・菅政権に比べると非常に弱まっていて、グリップが効いていないんではないかと思います。

コロナも少しマシになってきたと思ったら、寒くなって今度はインフルエンザとのダブル流行になってしまったようです。 私も初めてインフルエンザのワクチンを接種しました。 年末からコロナの感染者も年末からじわじわ上がってきており、特に隣の中国では感染の大爆発が起きていて中国からの感染も心配されます。 さらに何億人という感染が同時に起きているのでウイルスの変異が非常に心配になるところです。 感染の強いさらに毒性の強いウイルスがたまたま現れると、これが非常に大変なことになると思います。

いずれにしても従来の感染源も、ほとんど中国発祥です、SarsにしてもMarsにしても中国発生で、このコロナが治まったとしても、更に将来中国発祥の新たなウイルスが発生する可能性が大いにあります。 中国が通常の国家であれば良いのですが、隠ぺい体質があるので。被害がますます大きくなっていきます。 完全押さえ込みが不可能であるというのも中国は思い知ったと思うのですが、今後また将来何年か経って新たなパンデミックが生じたときにどうなるか心配です。

おそらく中国も春先には春節の大流行が終わって、これだけ感染すると自然免疫ができると思うのですが、何とか落ち着くのではないかと思います。 その時点で日本もとりあえず一度は小康状態になるのではないかと思っておりますが、その後の夏の流行はどうなるのでしょう。 いずれにしてもこう言うパンデミックが常に何年かおき少なくとも何年かおきには常にあるということを考慮に入れて生活しないといけないと言うのが昨年の大きな教訓であったと思います。

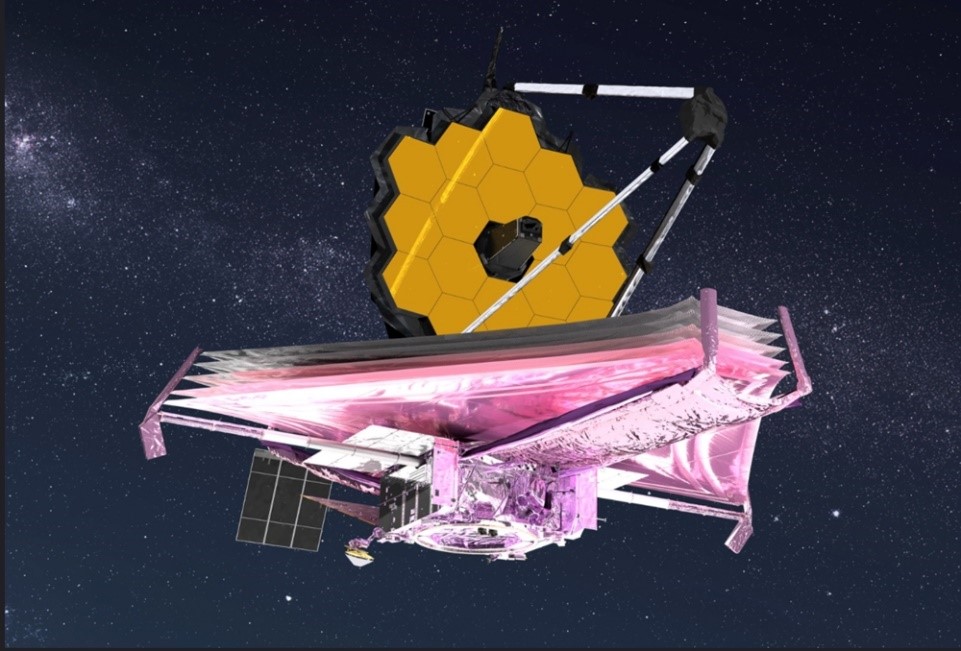

昨年の科学分野の10大ニュースを調べてみました。サイエンス誌が発表していて、その中のトップがやはりジェームズウェッブ宇宙望遠鏡でありました。 これを稼働を始めた直後に隕石が衝突して破損したのですが、幸いにもその破損の程度が低かったので、なんとか影響の少ないように稼働させているようです。 他のニュースは細かいマニアックなものですが、やはりウイルス関係のニュースが多いと思います。 次点となった九つの業績は以下の通りです。

▽これまでの約5000倍もの大きさを持つ巨大バクテリアの発見

▽多年生イネの品種の開発

▽中世の黒死病が欧州人の遺伝子を変えたことについての新たな洞察

▽永久凍土層に保存された環境DNAから復元された200万年前のグリーンランドの生態系

▽RS(呼吸器合胞体)ウイルスワクチンの開発の進展

▽小惑星に宇宙機を衝突させて軌道を変更させるNASAの実験ミッション「DART」

▽米史上最大の気候変動対策を盛り込んだ「インフレ抑制法」の成立

▽画像生成などクリエーティブな人工知能(AI)の急速な発展

▽多発性硬化症を引き起こす可能性のあるウイルスの同定

さて我が家では昨年に導入した Alexa が孫達の格好の遊び相手になっております。最近生まれた子供達は生まれた時からSiriとか Alexa とか一緒に過ごしてるので、何のためらいもなく会話をしています。 さらに Alexa は会話の設定が非常に洗練されていて多少の問いかけにもちゃんと筋道立って回答をするようです。

テレビにも連動させてたのでテレビのオンオフも音声だけでできるようになりました。以前はこんなものあまり意味がなくて面倒なだけだと思ってましたが、手が塞がってる時やリモコンが手元にない時には非常に便利だと思います。 テレビリモコンは汎用設定にしたのですが地デジも BS もチャンネルも皆ちゃんと動きます。 特にリモコンの信号が複雑で対応できない日立のエアコンはプログラムリモコンでも対応できないもの多いのですが Alexa に接続したリモコンはきちんと対応してくれました。

久々の今月の読み物は、国防政策の変更のテーマを取り上げたので、その関連の読み物として「国商」を取り上げました。

久々の今月の読み物は、国防政策の変更のテーマを取り上げたので、その関連の読み物として「国商」を取り上げました。

「国商 最後のフィクサー葛西敬之」 単行本 2022/12/14 森 功 著 Kindle版 (電子書籍) ¥1,815 単行本 ¥1,980

主役のJR改革3人組の一人の葛西敬之は以前から興味のある人だったので読んでみました。 奇しくも安倍総理の死去1か月前に死去と言うドラマティックな人生で、案の定と言うか当然と言うか、伊藤忠の瀬島龍三と親密であったし、安倍・菅政権の人事まで介入したとのことで、リニア新幹線は、元から少し無理があると思っていましたが、その内情を知ることが出来ました。 読み物としてはあまり面白くないですが、政界の裏側を理解するのに役に立ちました。 以前から何となく腑に落ちなかった話もある程度理解が出来ました。