2011年5月1日

大震災からとうとう50日が経過して、連休になってしまいました。 経済状況もどこまで悪いのか良く分かりませんが、注目の東電株はストップ安ストップ高を繰り返しましたが額面500円がひとつの節目になって、400円少しで落ち着いてきたようです。 アメリカは大統領選挙の前の年ですので、オバマ大統領が政治生命を賭けて市場を支えています。

大震災からとうとう50日が経過して、連休になってしまいました。 経済状況もどこまで悪いのか良く分かりませんが、注目の東電株はストップ安ストップ高を繰り返しましたが額面500円がひとつの節目になって、400円少しで落ち着いてきたようです。 アメリカは大統領選挙の前の年ですので、オバマ大統領が政治生命を賭けて市場を支えています。

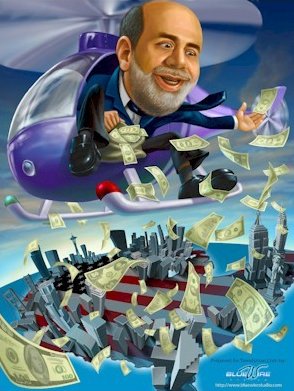

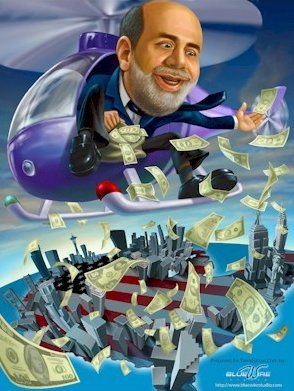

QE2は、この震災を言い訳にして延長すると思ったのですが、流石に副作用が出てきたので、QE2は止めるものの、金融緩和は続けるとヘリコプターベンのパーナンキ氏が慎重に言葉を選んで宣言したので、これは成功したと思います。 流石にアメリカの金融の舵取りを任されているだけあって、大したものでした。

すべてのマスコミは、今回の震災で避難の嵐ですが、良かったのは東北新幹線と日銀。 この両者に対する避難は一回も聞いたことがないと思います。 と言うことは、良くやったと言うことで、これをキチンと取り上げないマスコミは全く駄目ですね。 中越地震で脱線した新幹線は、今回は27列車も走っていたのに、地震センサがキチンと働いて全車で脱線や転覆はありませんでした。

地震センサが働いて実際に揺れが来るまでは、1-2分しか無いわけですから、完全にリアルタイムで自動で止まったと言うことでしょう。 海外のメディアは地震直後に、国民の自制心と新幹線を評価していましたが、肝心の日本のメディアが評価しないのか如何かと思います。 それにしても、少し報道された映像では一部の区間で橋脚が崩れていましたので、これを50日間でしかも余震でまた壊れた状態で、どのように復旧したのか、知りたいところですが情報が有りません。

いつもぐずぐずの日銀も今回は素早かった。 協調介入は財務省のやったことかも知れませんが、地震直後に数兆円の資金援助、東北そのものには莫大な現金を送ったそうです。 これも全く報道されなくて、つい先日白川さんがTVでインタビューに応じていましたが、そう思うからか知れませんが自信が滲み出ていました。

中越地震からキチンと学んだJRに比べて、同じ民間と言えども東電の対応は本当に駄目ですね。 せっかくの記者会見でも、言っているのは 「・・・・と言うように聞いております」、とか 「・・・・と言う報告があります」みたいなことを本気で言っている。 さらには政府の官房長官まで、同じ言い回して、一体誰がリーダーなんだと言いたくなります。

処理の目処が立つのが秋まで、その後1年ぐらいで冷却、その後完全に処理するまでは10年以上は確実にかかるでしょう。 廃炉しても、あの膨大な高レベル廃棄物を保管するところは無いので、福島原発にそのまま穴を掘って埋めてしまって、跡地には太陽光発電のパネルでも敷き詰めて、記念碑とすれば良いのではないでしょうか。 そう言えば、太陽光パネルでデータ捏造した、某SANYOはそのパネルを使ってソーラーアークという記念碑を作ったことを思い出します。 新幹線に乗ると見えると思います。

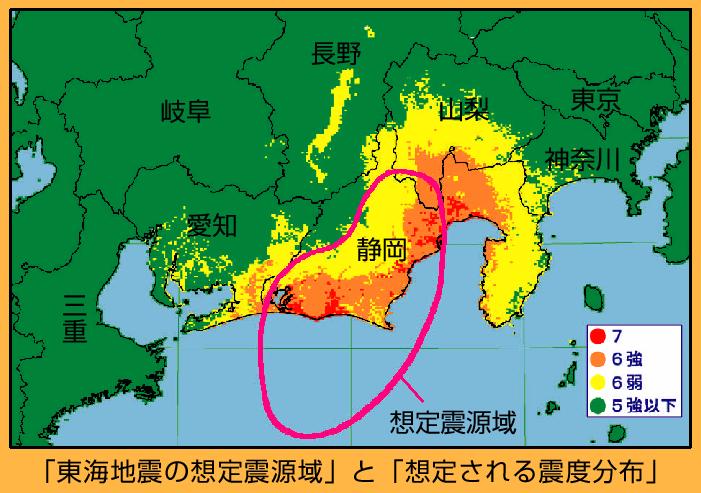

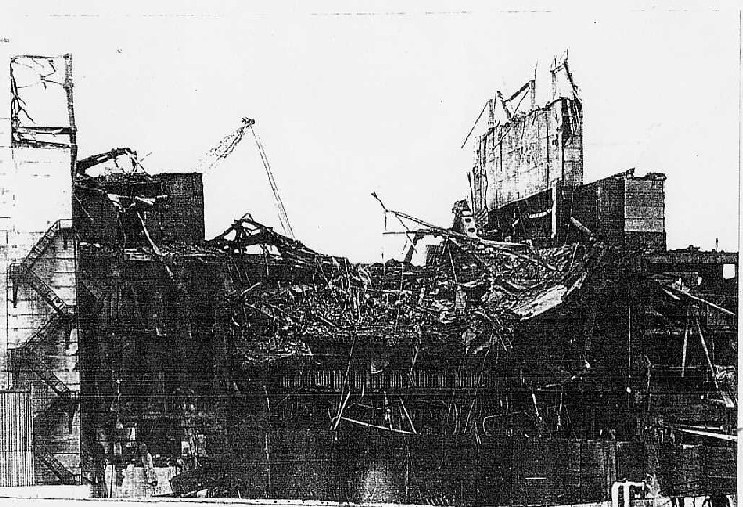

レベル7にもびっくり。 政治が全く見えないですね。 単に放射性物質の量を当てはめて、そのまま発表しただけ。 これがどんな影響を与えてどうなるのかの、政治的な判断が会ったような気が全くしません。 今日のTVで、報道担当の補佐官が、とくとくとチェルノブイリとの差が分かりやすい図を作りました! と言っていましたが、そう言う問題ではなくて、政治メッセージとしては政府が無能、あるいはチェルノブイリと同等、と理解されます。 事故例が少ないので、政治判断でやはり レベル6 にしておくべきだと思います。 こんな事をしていて風評被害はけしからんと言うのはおかしいでしょう。

レベル7にもびっくり。 政治が全く見えないですね。 単に放射性物質の量を当てはめて、そのまま発表しただけ。 これがどんな影響を与えてどうなるのかの、政治的な判断が会ったような気が全くしません。 今日のTVで、報道担当の補佐官が、とくとくとチェルノブイリとの差が分かりやすい図を作りました! と言っていましたが、そう言う問題ではなくて、政治メッセージとしては政府が無能、あるいはチェルノブイリと同等、と理解されます。 事故例が少ないので、政治判断でやはり レベル6 にしておくべきだと思います。 こんな事をしていて風評被害はけしからんと言うのはおかしいでしょう。

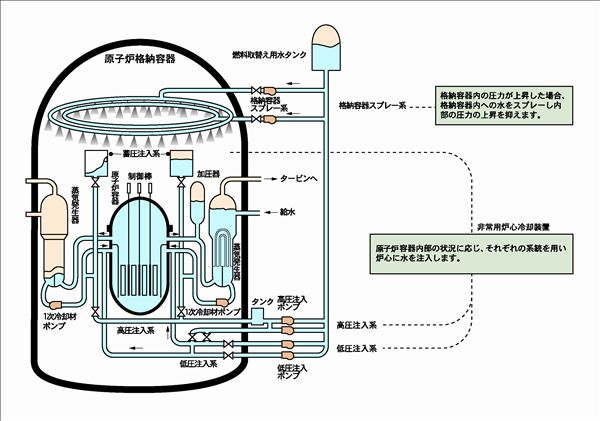

今回の原発事故でまだ分からない謎は2つあって、水素爆発した水素がどこから出たのか?、4号炉の水素はどこから発生したのか? です。 圧力容器は意外にスカスカで、水素分子は小さいので、どっかから漏れたのでは?と言う話しかなかったのですが、どうもベントを屋内にしたようだという話で、ここから漏れたと言う説もあります。 確かに最初のベントは遅れに遅れて、少しでも放射性物質を出さないと言う平時の判断が利いたようですので、屋内にベントした可能性は高いと思います。 もしそうなら重大な判断ミスと言う事になります。

また、4号炉の水素は、保管プールにしか燃料は有りませんので、プールの冷却水が抜けて燃料が損傷したと言うのが、自然な理解の仕方だと思います。 いずれにしても核反応は止まっているとは言え、剥き出しで建屋内に置いておくのは間違っていると思います。 恐らく原子力設計者は、原子炉そのものに関心があって、保管プールには関心がなかったのでしょう。 炉心溶融には関心があっても津波の影響には関心がなかった、と言うことでしょう。 いずれにしても巨大プラントですから、全体を眺望するトップが判断することだと思います。

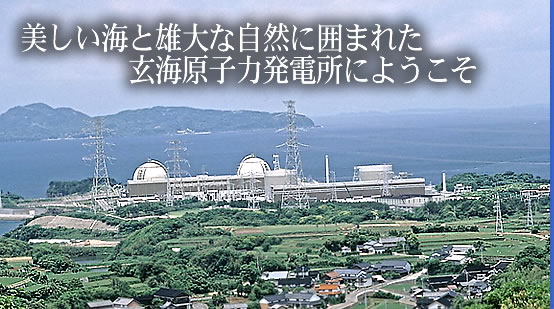

日本で原発を運用するのは無理では無いか、と今回の事故で思うようになりました。 識者が何回も言っているように、技術的には問題ないのですが、大きな意味の運用と言うか管理は、トップダウンの効きにくい日本の国民性から言っても無理では無いか、アメリカのようにトプダウンがキチンと効くような、少なくとも仕組みを作れないようでは、巨大技術である原発は制御しきれないと思います。 笑ってしまう上の写真を御覧ください。

低レベル廃棄物を海に廃棄した時に、真っ先に思ったのは、パールハーバー。 状況は異なるものの、結果的に太平洋戦争の宣戦布告の遅れとおなじような事になってしまいました。 戦争末期でも、現場の指揮官は立派な人が多かったのですが、大本営を初めとする政府中央は、今と同じくガタガタになっていました。 菅総理大臣だけの問題では無くて、日本全体がそう言う体質を持っているのではないかと感じました。

原発はすぐには減らせませんが、今後30年は新規の原発設置を認める地域はないでしょうから、現在の原発を少しでも長く使っていく。 その間に、代替エネルギーの開発に全力を上げることしか答えは無いでしょう。 一番古い原発は40年ですが、アメリカはこの耐用年数を60年に引き上げ、将来は80年にするそうです。 従って、40年の原発も改修工事をして、安全対策をすれば、あと40年はこのまま行ける計算になります。

安全対策をしていくとキリがない、コストも高くつく、と言うのが言い分ですが、今回の様な電源喪失を防ぐ ために、複数の外部電源経路を持つ、電源車を配備しておく、福島原発でも結構起伏があって可能とわかりましたが、小高いところにも予備電源を置いておく、などの対策はそんなにコストがかかるとは思えません。 いずれにしても電源喪失は、ベントすら出来なくなると言う原発本体にも匹敵する問題ですので、ここがおろそかになっていたのは問題です。

ために、複数の外部電源経路を持つ、電源車を配備しておく、福島原発でも結構起伏があって可能とわかりましたが、小高いところにも予備電源を置いておく、などの対策はそんなにコストがかかるとは思えません。 いずれにしても電源喪失は、ベントすら出来なくなると言う原発本体にも匹敵する問題ですので、ここがおろそかになっていたのは問題です。

日本での使用済み燃料の処理も限界が来ています。 前回も書きました。 燃料は24ヶ月毎に取り替えないといけないのですが、どこにも保管場所が有りません。 六ヶ所村での処理も追いつかない量だそうです。 つまり、今回の事故があろうがなかろうが、早晩行き詰まる状況には会ったのです。 エネルギー確保の観点からは原発は不可避だと思いますが、核燃料サイクルの観点からは、行き詰まっているのです。 単にみんなが反対するから、と言うだけの理由では無いと思います。

夏の計画停電や節電ですが、これも前回に書きましたが、やはり揚水発電を入れると、ギリギリ間に合うようです。 報道によると揚水発電は400万キロワットしか計上されていませんが、前回にも書いたように、700万キロワットの能力があります。 ギリギリまで使うと本当のブラックアウトになるので、少しは余裕が必要ですが、この余裕をどこまで見るかを東電は見ながら、小出しにしているように見受けられます。 いずれにしてもピーク時の節電つまり昼間に洗濯や掃除はしない、TVは消す、エアコンも少しは設定温度を上げる、事で乗り越えることが出 来るでしょう。 ただ暑夏でないことを祈るだけです。

来るでしょう。 ただ暑夏でないことを祈るだけです。

「未曾有の」と言うのが、特に福島第1原発事故の枕詞になっていますが、無事に冷温停止に至った原発は、女川、福島第2、東通と多くあります。 福間第1だけが大事故に至っているのです。 マスコミも非難はしますが、事故の現場、さらには無事だった原発に一度でも取材に入って報道して欲しいものです。 どのメディアも同じことを言い、同じ政府発表の情報の一部だけ同じように報道するのは、その役割を放棄しているとしか思えません。 女川原発は何と避難所にさえなっていると言う話ですので、いつまでも体育館の避難所ばかり取材するのではなくて、こういう所にも行って欲しいと思います。 無人飛行機での現場の詳細な写真が見つかりましたので、代わりに御覧ください。

JR福知山線の脱線事故の裁判が続いていますが、今回の事故は直接の死者は出ていないものの、影響が物凄く大きく、これに対する刑事責任はどうなるんでしょう? 恐らく東電は保安院の言うがままにやっていたので、責任はないと言うし、保安院は役所には責任は無いと言うし、またもやウヤムヤになりそうです。 こういう時こそ、チマチマとした贈収賄でなく、このような大きな問題に特捜がっ名誉挽回で取り組んで欲しいと思います。 起訴できないのなら、こういう時こそ起訴審査会で起訴しても良いのではないでしょうか? まあ、あの大戦の責任もうやむやで、アメリカの政治ショーである東京裁判で良しとした日本国民ですから、先にも言ったように、日本人には無理なのではないかと暗澹とした気分になります。

今月の読み物は、少しと言うかかなり硬くて、原子力つながりで 「量子力学と私」 (岩波文庫) 朝永 振一郎(著) 江沢 洋(編) 945円。 当時では、ノーベル賞科学者でも、量子力学は理解が困難だったんだと納得。 量子力学黎明期の雰囲気が分かって、興味深いです。 見かけよりは読みやすいです。

「大学3年で専門として当時はじまったばかりの量子力学をえらんだのはよかったが,何しろ新しい学問で専門の教官もおらず,勉強は困難をきわめた」後にノーベル賞を受賞した物理学者朝永振一郎(1906-79)が,ともに育った量子力学の歴史,くりこみ理論,素粒子の世界をやさしく語る.ノーベル賞受賞講演(英文)を収録. (出版社/著者からの内容紹介)